実店舗の強みとは?ECショップとの上手な連携方法も解説

こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。

「ECショップと実店舗を掛け合わせて相乗効果を生み出したい」と考えている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。ECショップだけではなく実店舗も上手く活用すれば、さらなる事業拡大やイメージアップなどさまざまなメリットが望めます。

本記事では実店舗の強みとは何か、ECショップとの比較も交えながら、連携を成功させるポイントについて詳しく解説します。

Wakka Inc.ではECサイトを構築する場合のガイド無料配布中です。

目的や売上規模に応じたEC種別選定や最適な構築手法についての診断を受けたい方は、「料金目安もわかるECサイト構築ガイド」をご確認ください。

WaGAZINE読者さま限定!

料金目安もわかる

新規ECサイト構築や

ECショップと実店舗の違いとは?

まず本章では、ECショップと実店舗の違いについて解説します。

販売方法と顧客体験の違い

ECショップと実店舗の違いのうち、販売方法と顧客体験の違いについて解説します。

販売方法の違い

まずは、ECショップと実店舗の販売方法の違いをご紹介します。分かりやすくまとめると、下表の通りです。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ECショップ | 実店舗 |

|---|---|---|

| 販売場所 | インターネット上の販売 | 物理的な店舗での販売 |

| 営業時間 | 24時間販売可能 | 営業時間が限られる場合が多い |

| 接客・コミュニケーション | チャットやメール、電話対応など非対面での接客やコミュニケーション | 対面接客を通じて言葉や表情での接客、コミュニケーション |

表の通り、実店舗はECショップと比べて場所や時間に限りがあるものの、接客やコミュニケーションの面ではECショップよりも柔軟なコミュニケーションが取りやすいことが違いとして挙げられます。

顧客体験の違い

次に、顧客体験の違いについては、マーケティングファネルに沿って分類した図で解説します。

マーケティングファネルとは、消費者が行動に至るまでのプロセスを「認知、興味・関心、比較・検討、行動」に段階分けしたものです。

マーケティングファネルの段階別に、ECショップと実店舗の顧客体験の違いを表したものが以下の表です。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ECショップ | 実店舗 |

|---|---|---|

| 認知 | Web広告や口コミで認知する | 近所に店舗が建った、など視覚的な認知や口コミで認知する |

| 興味・関心 | Web広告や口コミをもとに自身でWeb検索を行うことで興味、関心を持つ | 実店舗を覗いたり、広告やチラシなどで興味・関心を持つ |

| 比較・検討 | 写真や動画、購入者によるレビューなどをもとに比較・検討する | 実物を手に触ったり、スタッフと会話したり五感を通して比較・検討する |

| 行動 | 購入ボタンを押して決済し、商品到着を待つ | スタッフやレジで直接商品を購入する |

表のように、ECショップでは検索など消費者が主体的に認知や興味・関心に至る行動を起こす必要があり、実店舗では歩いているときなど、認知や興味・関心へのハードルが低いことが分かります。

また、比較・検討についても実店舗では実物を触ったり、試着したり消費者自身の五感で行うのに対し、ECショップではレビューや写真など客観的な判断で比較・検討を行う点が異なります。

コスト構造や運営体制の違い

次に、ECショップと実店舗のコスト構造や運営体制の違いをご紹介します。

コスト構造の違い

ECショップと実店舗のコスト構造の違いを表でご紹介します。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ECショップ | 実店舗 |

|---|---|---|

| 初期費用 | ドメイン取得、システム構築などの初期費用がかかる(10万円~1,000万円程度と幅広い) | 物件取得や賃貸契約時の費用、内装・外装工事や什器の購入、設置などの初期費用がかかる(1,000万円以上) |

| 運営コスト | プラットフォームの利用料、ドメイン維持費やサーバー料金、Web広告費や送料など | 家賃や水道光熱費、店舗スタッフの人件費、広告費、什器のレンタル費用など |

ECショップと実店舗のコスト構造については、規模によって金額が変わるものの、ECショップはコストが一定であるのに対して、実店舗は固定費とはいえ時期やスタッフの増減でコストが変動しやすい傾向にあります。

なお、ECショップの構築費用については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひお読みください。

運営体制の違い

次に、ECショップと実店舗の運営体制の違いについて解説します。まとめると下表の通りです。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ECショップ | 実店舗 |

|---|---|---|

| 人員体制 | 最少一名、少数人体制が可能 | 店舗駐在のため営業時間には複数名の人員配置が必要 |

| 業務内容 | ・サイト更新や集客施策などWebサイト運営に関する業務 ・出荷や配送、在庫管理業務 ・問い合わせ対応業務 ・売上管理など経理業務 | ・接客販売、レジ対応業務 ・店舗の清掃や商品陳列業務 ・問い合わせ対応業務 ・チラシや広告作成など集客業務 ・売上管理など経理業務 |

| 業務拡張性 | 売上増加のためには在庫管理と配送体制の整備が必要 | 売上増加のためには新規店舗の追加やスタッフの増員が必要 |

ECショップと実店舗の運営体制の違いとしては、ECショップは比較的少人数体制での運営を行うのに対して、実店舗では接客や販売業務のためにある程度の人員が必要であることが分かります。

ブランド体験への影響

次に、ECショップと実店舗のブランド体験への影響について解説します。まとめると下表の通りです。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ECショップ | 実店舗 |

|---|---|---|

| 感覚体験 | 写真や動画、音楽やECショップのデザインなど視覚、聴覚で体験する | 照明や音楽、内装の雰囲気といった視覚・聴覚だけでなく実際に商品を手に取り見て体験する |

| 体験の拡散 | 口コミやSNS、レビューなどを通じて拡散されることが多い | 口コミやSNS、レビューだけでなく店舗への行列、混雑などでも拡散される |

| アクセス性 | Web検索やURLのクリック | 直接来店 |

ブランド体験の面では、ECショップでは主に視覚や聴覚による体験が主ですが、実店舗では触覚も含めたブランド体験が可能です。

実店舗にしかない4つのメリット

次に、実店舗にしかない強みを整理していきましょう。実店舗だけにしかないメリットは以下の4つがあります。

- 商品を実際に見て・触って購入できる

- ブランドや世界観を体感できる

- スタッフと直接コミュニケーションが取れる

- 偶然の出会い(新しい商品発見)がある

それぞれ詳しく説明します。

商品を実際に見て・触って購入できる

ECショップで「欲しい」と思った商品を、店舗に行って直接見られるのは大きなメリットです。なぜなら、実際に触れたり見たりしないと分からない商品の質感や大きさを体感できるからです。

ECショップではどうしても画面越しの情報のみで完結してしまいます。よって、実際に商品が届いてみたらイメージと違った・返品したいと思うことも少なくありません。

しかし実店舗であれば、実物に触れることによってこうしたデメリットを最大限解消できます。

ブランドや世界観を体感できる

ショップを運営している人であれば、企業・個人を問わずショップの世界観は大事にしているものです。世界観ひとつで取り揃える商品のコンセプトが変わることもあります。

実店舗で自分たちのショップで伝えたいことが詰まったレイアウトをすれば、さらにお客様にショップの世界に入り込んでもらえるはずです。

結果として、実店舗の世界観に触れたお客様がより自社ショップのファンになってもらえるメリットが生まれます。

スタッフと直接コミュニケーションが取れる

お客様とスタッフで直にコミュニケーションができるのも大きな強みです。

ECショップではECでは対面接客がなく、対応は主にチャット・メール・電話などの非対面が中心ですが、実店舗では、質問があればすぐに近くにいるスタッフに聞けます。

生の人間を相手にしてコミュニケーションが取れることによってお客様には安心感が生まれる上に「この人に勧められたから買ってみよう」と購入されやすくなることもあります。

偶然の出会い(新しい商品発見)がある

ネットを使っているときには、自分の欲しいカテゴリや色を選択して探すやり方が商品選びの一般的なやり方です。しかし、実店舗を使ってウィンドウショッピングをしていれば、思いがけない商品と出会うことがあります。

お客様自身が想定していなかった商品と出会えることは顧客満足度の向上にもつながります。「こんな商品もあったんだ」と思ってもらえるからです。

ECショップにしかない4つのメリット

実店舗の強みが把握できたところで、次にECショップにしかない強みを説明します。実店舗とECショップの違いを頭に思い描いてみながら比較してみてください。

ECショップにしかない強みは以下の4つです。

- いつでも・どこでも販売できる

- 比較的低コストで開始できる

- 分析や販促機能が豊富

- 検索で欲しい商品を探しやすい

いつでも・どこでも販売できる

ECショップの最大の強みは時間と場所を選ばないことです。いつでも・どこでも販売できるため、極論すればオフィスをわざわざ構えたり、店舗を用意したりする必要がありません。

また、24時間365日休まず営業している場合が多く、お客様にとっては自分が好きなタイミングで商品を探せるのはポイントです。

比較的低コストで開始できる

ECショップは比較的低コストで開始できます。なぜなら実店舗とは違って店舗や設備を用意する必要がなく、販売スタッフも用意する場合もないからです。

実店舗に比べて出店ハードルが低い点はECならではのメリットといえます。

分析や販促機能が豊富

現在ではECショップを運営できるさまざまなモールが存在し、多くのモールでは販売促進のための機能が数多く備わっています。

例えば初心者でも使いやすい基本的なアクセス解析機能があったり、決済方法もさまざまだったりします。

モール型のECサイトを利用すれば、自社ですべての機能を揃える必要がない点も魅力です。

検索で欲しい商品を探しやすい

ECショップを使う場合には、検索窓を利用して自分の探したいキーワードを打ち込み検索する探し方が多いでしょう。ECショップのメリットは探し方にもあります。

実店舗では店員に聞くか自力で探すかをしなければ、欲しい商品にたどり着けません。しかし、ECショップであれば簡単に欲しい商品に手が届きます。ストレスなく買い物を楽しめるといえます。

ECショップと実店舗を併用するメリット

ECショップと実店舗では結局のところどちらが良いのか、といった疑問が浮かぶでしょう。しかし結論からいえば、ECショップと実店舗それぞれの強みを活かし、併用するのがおすすめです。

オンラインとオフラインそれぞれの違いとメリットを理解した上で、自社のお客様に最適なアプローチは何かを考えることが重要です。

ECショップと実店舗を併用するメリットは以下の4点です。

- EC・実店舗間で相互送客できる

- 在庫・混雑問題を解消できる(取り置き・店舗受取)

- 欠品時のフォローで顧客満足度を維持できる

- 売上機会を最大化できる

以降で詳しく解説します。

1.ECショップ・実店舗間で相互送客できる

オンラインとオフラインを両立させるメリットの1つ目は、ECショップをきっかけに店舗を知った人が、実店舗にも来てくれる可能性が高くなることです。インターネット上では時間や場所を問わず商品を購入できるため、ファンを作りやすいといえます。

ECショップでファンになってくれたお客様が実店舗に来て別の商品を購入するパターンがあるのです。

2.在庫・混雑問題を解消できる(取り置き・店舗受取)

メリットの2つ目は店舗の混雑を緩和できることです。例えば、レジに並ぶために長蛇の列ができてしまい、ストレスを感じるお客様も少なくありません。しかし実店舗とECショップを併用していれば、ECショップで予約をしておき、店頭で受け取りも可能です。

店頭での受け取りを可能にすれば、すぐに商品を受け渡しでき、商品のバーコードをわざわざ読んで手間をかける必要がありません。結果としてレジの時間が短縮でき、混雑を避けられることでお客様と店舗の双方にメリットが生まれます。

3.欠品時のフォローで顧客満足度を維持できる

せっかく欲しい商品があって来店しても、その商品が欠品になっていたら、お客様に残念な思いをさせてしまうでしょう。顧客満足度を高く保つためにも常に商品は充分に用意をしておきたいところですが、それでも限界はあります。

しかし、実店舗とECショップを同時に持っていれば、店舗で欠品が出たときにもECショップでの購入を勧められます。結果として顧客満足度を維持でき、店舗側の売上面から見ても損失を防げるでしょう。

4.売上機会を最大化できる

売上機会を最大化できることも、ECショップと実店舗を併用して得られるメリットの一つです。消費者の中には、普段からECショップしか利用しない人、実店舗しか利用しない人もいます。

「実際に自分の目で見て触ってから購入したい」「時間がもったいないから日用品以外はECショップで買いたい」など消費者のパターンはさまざまです。

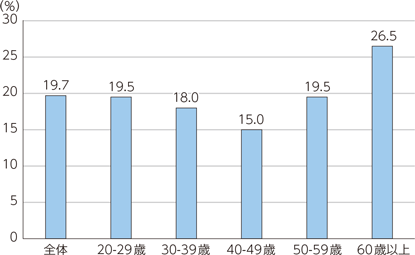

2021年に総務省が行った調査によると、インターネットショッピングの年代別の利用率は、下図の通り全体で73.4%でした。

出典:令和3年版 情報通信白書|デジタル利用環境・サービス等の活用状況|総務省

インターネットショッピングの利用率が73.4%と聞くと一見多く思えますが、消費者のうち約26.6%は実店舗を重視しているということです。

同じ商品をECショップでも実店舗でも販売できれば、すべての消費者がターゲットとなり得ます。

したがって、ECショップと実店舗を併用すれば、満遍なく顧客の取り込みが可能となり、売上機会を最大化できます。

WaGAZINE読者さま限定!

料金目安もわかる

新規ECサイト構築や

実店舗とECショップを連携させるポイント

実店舗とECショップの強みをそれぞれ理解できたところで、2つを両立させる秘訣について紹介します。具体的な秘訣は以下の4つです。

- 実店舗を利用するメリットを打ち出す(体験・限定特典)

- 共通ポイント・会員制度で利便性を高める

- 顧客データをECと実店舗で一元管理する

- スタッフ教育で一貫した顧客体験を提供する

1.実店舗を利用するメリットを打ち出す(体験・限定特典)

「ECショップを使っていればいいや」、と感じるお客様層が多い場合、実店舗も利用すればメリットが生まれることを訴求しなければなりません。

例えば実店舗のレイアウトをターゲットに刺さるようなものにして来店を促したり、実店舗に足を運んでくれた人だけに特典をプレゼントしたりといった施策があります。

2.共通ポイント・会員制度で利便性を高める

実店舗にばかりメリットを付けていると、もともとECショップで獲得できていたお客様が離れていってしまう要因になり得ます。よって、実店舗とECショップのどちらであってもポイントが貯まるようにすると良いでしょう。

ECショップで使えていたポイントは実店舗でも同様に使えることを大々的にアピールし、連携を図るべきです。

3. 顧客データをECショップと実店舗で一元管理する

顧客データをECショップと実店舗で一元管理すると、顧客情報にさらなる厚みが生まれます。具体的には、以下の方法が挙げられます。

- API連携の活用

- ECサイトと連携可能なPOSレジの活用

- POSシステムと連携できるECサイト構築プラットフォームの活用

また一元管理できれば、マーケティング施策の面でも、ECショップと実店舗のお客様双方にアプローチできるメリットがあります。

4.スタッフ教育で一貫した顧客体験を提供する

スタッフ教育によって一貫した顧客体験を提供するのも、重要なポイントの一つです。

実店舗におけるスタッフ間の接客レベルの差をなくすことは、当然の取り組みです。さらに、実店舗とECショップの在庫状況やセールなどサービス情報でも一貫したスタッフ教育を行う必要があります。

例えば、実店舗で買ったお客様が「欲しい色の在庫が実店舗にはなかったため、別の色を購入したが、あとでECショップには在庫があったと知った」といった不満が出るとお客様の満足度が低下してしまう可能性があります。

実店舗とECショップの両立には「オムニチャネル化」が必須

実店舗とECショップの連携について説明してきましたが、専門的な用語で表すと「オムニチャネル化」と言います。

オムニチャネル化は今後ECと実店舗を両立させていきたい企業担当者にとって重要な概念です。本章ではオムニチャネル化の概要を解説します。

オムニチャネル化とは

オムニチャネル化とは「企業とユーザーとの接点を複数に増やし、ECショップやメール・アプリ・SNSといったさまざまなタッチポイントから一貫した顧客体験を提供する」ことを指します。

例えばお客様がアパレルショップに来店した際、「欲しい服はあったが自分に合うサイズがなかった」といった状況になったとします。オムニチャネル化ができていれば、店員がECショップから同じサイズ・同じ商品を見つけ、後日お客様の自宅に届くことになるわけです。

オムニチャネル化は、スマートフォンやSNSの普及により顧客行動が多様化したことが注目されている背景だと言われています。ECマーケティングをする上では欠かせない概念となってきており、お客様に商品を購入してもらうためにはそれぞれのチャネルにおいて効果的な施策を打つ必要があります。

オムニチャネル化でできること

オムニチャネル化でできることは大きく分けて以下の3つです。

- 顧客満足度が向上してリピーター獲得につながる

- 購入するまでのデータが手に入る

- 業務を効率化できる

1.顧客満足度が向上してリピーター獲得につながる

オムニチャネルの実現によって、各チャネルで購買ができるため、お客様にとっての利便性が向上します。「ECショップにはなかったけど実店舗に行ったらあった」などと、満足度も向上するのです。

顧客体験の積み重ねによって、また次も利用しようと思ってもらえるサイクルを作り出せます。

2.購入するまでの顧客データが手に入る

お客様が何を・どこで・どのくらい購入したかなど、顧客情報と商品情報をオムニチャネルでは一元管理できます。また、お客様の趣味やよく行く店舗もデータとして収集すれば、違うチャネルでのマーケティングに役立てられます。

3.業務を効率化できる

顧客データが手に入って効果的なマーケティングができるようになることにも通じますが、オムニチャネル化すれば、データを一元管理して活用できます。システムで自動で管理できるようになればわざわざ別のチャネルのスタッフに顧客データを問い合わせる必要もなくなるのがメリットです。

成功事例|ECショップと実店舗の組み合わせで成果を出した企業

本章では、ECショップと実店舗を組み合わせて成果を出している事例について解説します。

ユニクロ(試着は実店舗、購入はECショップ)

アパレル企業のユニクロでは、実店舗とECショップを効果的に連携させています。

多くの場合、お客様がECショップで洋服を購入するのをためらう理由は、サイズ感や生地の手触りなど、実店舗でしか得られない体験です。

国内に多数の店舗を展開するユニクロでは、お客様が気軽に実店舗で試着を行い、その後ECショップで購入することができます。

ECショップでは、会員登録や購入履歴の蓄積が可能なため、以下のような購入促進施策を導入しています。

- 色やサイズのWeb限定商品を展開

- ECショップ限定クーポン

- レビュー投稿による商品モニターの抽選応募

また、ECショップから実店舗への導線として、実店舗受取で送料無料のサービスも行っており、来店時のクロスセルも見込んでいます。

無印良品(実店舗で体験→ECショップでリピート)

無印良品も、実店舗とECショップの併用で成果を上げています。実店舗でのサンプル展示により商品を体験してもらい、ECショップでのリピート購入を促す形です。

ECショップでは、一部商品でまとめ買いの際に割引があったり、無印良品週間(メンバー向け優待セール)の際に実店舗より少し期間が長くなったりと工夫を行っています。

イオン(クリック&コレクト・在庫連携)

イオンでは、ECショップで購入した商品を自宅以外の場所で受け取れる「クリック&コレクト」サービスを提供しています。

具体的には、ECショップで購入した商品を受け取る方法は主に次の3つです。

- 店舗のカウンターで受け取るピックアップサービス

- 車に乗ったまま商品を受け取るドライブスルーピックアップ

- ロッカー設置場所で受け取るロッカーピックアップ

お客様にとって便利なだけでなく、スーパーにとっても、混雑などのため実店舗で購入者情報を十分取得しにくいという欠点を補うことができます。

また、ECショップと実店舗で在庫を連携させることで、顧客満足度を高め、顧客を維持・リピートにつなげる効果があります。

まとめ|実店舗とECショップの強みを理解して事業を拡大させよう

本記事では、実店舗とECショップの強みの違いに触れ、それぞれを両立させて成功させるポイントについて解説してきました。

実店舗もECショップもそれぞれをただ独立させるのではなく、オムニチャネル化を意識して連携させていくことが事業拡大のカギになってきます。ぜひ本記事を参考にして、実店舗とECショップの連携に挑戦してみてください。

モール型ECなら必要機能がそろっているため、比較的出店しやすいです。ただ、独自性の高いECを構築したいなら、オーダーメイドで作成するフルスクラッチ開発がおすすめです。フルスクラッチを使えば自社のニーズに合わせて柔軟にサイトを構築できます。

ECサイトの構築にあたって知っておきたいことを、以下のホワイトペーパーにまとめました。無料でダウンロードできるので、サイト構築を検討されている方はぜひ確認してみてください。

WaGAZINE読者さま限定!

料金目安もわかる

新規ECサイト構築や

学生時代にWebサイトを自作したことがきっかけでWebの世界に。制作会社でデザイン、WordPressテーマ開発の実務を経て、テクニカル・ディレクターとして大規模サイト構築のディレクションを経験。2021年からWakka Inc.の日本拠点でWebディレクターとして参画。最近はブロックエディタになったWordPressをもう一度、勉強しています。