プロジェクト計画書の書き方|記載項目やプロセスなどを解説

こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。

プロジェクト計画書は、新規事業や大規模なプロジェクトをスムーズに進行させるために作成するものです。

プロジェクト計画書が精密なものであるほど、プロジェクトが円滑に完了する可能性が高まります。

しかし、「プロジェクト計画書の書き方が分からない」と困っている方もいるのではないでしょうか。

実際、プロジェクト計画書は記載項目やポイントを知らなければ、うまく書けません。

本記事ではプロジェクト計画書の書き方について解説します。

初めてプロジェクト計画書を作成する方や、より作り込まれた計画書を作成したい方は、ぜひ参考にしてください。

WaGAZINE読者さま限定!

プロジェクト計画書テンプレート

プロジェクト管理業務を担う方や、

プロジェクト計画書とは

プロジェクト計画書(開発計画書、実行計画書)とは、プロジェクトが完了する、あるいはゴールを達成するまでの計画をまとめた書類です。

計画書には概要・テーマ・スケジュール・コストなど、プロジェクトを進行するうえで必要な情報がまとめられています。

プロジェクト計画書の書式は企業によって異なっており、「プロジェクト管理計画書」と呼称する場合もあります。

プロジェクトの規模によっては、冊子にまとめられるほど分厚い計画書が作成されるケースも少なくありません。

作成する人・役職

プロジェクト計画書を作成するのは、プロジェクトの性質や規模、組織の体制などによって異なりますが、一般的にはプロジェクトマネージャーが関与します。

プロジェクトマネージャーは全体の責任者であり、計画書の中心的な役割を担う立場です。

目標設定・タスクの割り当て・スケジュール管理など、プロジェクトの成功に必要なあらゆる側面を統括します。

他には、プロジェクトに関わる各部門の代表者や担当者が、計画書に具体的な内容を盛り込む場合があります。

プロジェクト憲章や要件定義書との違い

プロジェクト計画書とよく似たものに、プロジェクト憲章や要件定義書があります。

これらは一見すると同じようなものに見えますが、実際は内容が異なるため注意しましょう。

プロジェクト憲章はプロジェクトの目的や概要をまとめた文章であり、主にステークホルダーや上長からプロジェクト実行の承認を得るために作成されます。

詳細を記載するプロジェクト計画書と異なり、プロジェクト憲章は企画書のような性質が強いものです。

要件定義書はプロダクトの開発過程や仕様などをまとめた書類です。

詳細まで具体的に記載する点ではプロジェクト計画書と同様ですが、要件定義書は顧客への説明のために作成されます。

いずれの書類も新規事業やプロジェクトの発足において重要なものですが、作成する場面や活用方法が異なります。

当然、内容も異なるため、混同しないように注意しましょう。

プロジェクト計画書を作成する目的

プロジェクト計画書の目的は、計画を整理・ブラッシュアップすることで、プロジェクトの成功率を向上させることです。

どのような内容のプロジェクトであれ、綿密な計画がなければスムーズに進みません。

想定以上のコストがかかったり、アクシデントで工数が増加したりするなど、プロセスが非効率化します。

そのため、プロジェクト計画書を作成し、プロセスやスケジュールなど、進行に必要な情報を明確化しておくことが重要です。

また、プロジェクト計画書はプロジェクトのゴールや目的などを従業員間で共有するうえでも役立ちます。

チームが一丸となってタスクに取り組むうえでも、ゴールや目的の共有は不可欠です。

従業員間でゴールや目的を共有しておけば、プロジェクトをスムーズに進行させやすくなります。

プロジェクト計画書に関してIPAが実施していること

IPAが実施していることは、ソフトウェア開発のプロジェクト計画書を作成するうえでおおいに役立ちます。

IPA(情報処理推進機構)とは、「誰もがITの恩恵を得られる社会」を目指し、産学官をつなげる独立行政法人です。

IPAでは、以下のような取り組みを実施しています。

- ガイドラインの提供

- 教育・研修の実施

- コミュニティの形成

IPAを活用すれば、より充実した内容のプロジェクト計画書を作成できます。

それぞれ順番に解説するので、ぜひ参考にしてください。

ガイドラインの提供

IPAでは、プロジェクト計画書の作成に役立つガイドラインを提供しています。

IPAが刊行した『組込みソフトウェア向けプロジェクトマネジメントガイド[計画書編]』には、プロジェクト計画の基本的な考えが記載されています。

さらにプロジェクト計画書のひな形・作業で使用する帳票なども掲載されているため、実務での応用も可能です。

本書は初めてプロジェクト計画書を作成するうえで有用な資料となります。

ひな形はIPAの公式サイトからダウンロードできるので、積極的に活用しましょう。

なお、IPAはDX白書や情報セキュリティ白書など、さまざまな書籍を出版しています。

特に白書は毎年更新されており、最新の情報を網羅しているため、新たな知識を身に付けたいときに便利です。

教育・研修の実施

ソフトウェア開発のスキルや知識を学べる教育・研修を受けられる点も、IPAの特徴です。

IPAは「デジタル人材育成」「サイバーセキュリティ」「未踏事業」など、多岐に渡るテーマで教育・研修を行っています。

いずれの教育・研修も多くの受講者を抱えており、優れた人材の輩出に貢献してきました。

プロジェクト計画書を作成するうえで、必要なスキルや知識を学ぶ機会を得られます。

さらに、IPAは情報処理技術者試験も実施しています。

これは情報処理技術者として一定以上の技能・知識を有していることを認定するための国家試験です。

さらなるスキルアップを目指すなら、積極的に受験しましょう。

コミュニティの形成

IPAはソフトウェア開発者が集まるコミュニティが形成される場でもあります。

先述したように、IPAは産学官をつなげる独立行政法人であり、さまざまな立場の開発者や関係者が関与しています。

教育・研修の場などで、彼らとの交流が図れれば、プロジェクト計画書の作成におけるポイントや、必要な知識を獲得する機会を得られるはずです。

また、交流を通じて人脈を形成することにより、新たなビジネスチャンスの創出も期待できます。

調査研究と発表

IPAでは、ソフトウェア開発やサイバーセキュリティなど、さまざまなテーマに関する調査研究や発表も実施されています。

調査研究の報告書はIPAのサイトに掲載されており、気軽に閲覧・ダウンロードできます。

先進的なテーマを取り扱った調査研究もあるため、知識を身に付けるだけでなく、プロジェクト計画書のアイデアを得るきっかけにもなるはずです。

調査研究の報告書のなかには、中小企業向けのものも含まれています。

サプライチェーンや情報セキュリティなどの実施状況を把握できるので、他社や業界の傾向を知るうえでも役立ちます。

プロジェクト計画書に書くべき9つの記載項目

プロジェクト計画書にはさまざまな記載項目があり、特定の項目は必須で記載しなければなりません。

本章では、プロジェクト計画書に書くべき9つの記載項目について以下に解説します。

プロジェクトの目的・ゴール

まず記載すべき項目はプロジェクトの目的・ゴールです。

プロジェクトの目的は各プロセスを実践する意義を理解するうえで、理解しなければなりません。

プロジェクトが目指す方向性を明記することにより、従業員の意識を統一し、認識のズレをなくせます。

加えて、プロジェクトのゴールの設定はQCDを明確にするうえで重要です。

QCDとはプロジェクトにおける重要な指標を意味する用語であり、以下の言葉の頭文字を取ったものです。

- Quality(プロダクト・成果物の品質)

- Cost(利益目標・費用)

- Delivery(納期・期日)

QCDを具体的に決定すれば、プロセスや工数の詳細を決めやすくなり、プロジェクトの全体像が鮮明になります。

逆にQCDを曖昧にしてしまうと、開発に携わる従業員がプロダクトのイメージをつかめなくなる可能性が高まります。

その結果、開発のプロセスをうまく構築できなくなり、無駄な工程が発生する原因にもなりかねません。

問題提起・テーマ設定

問題提起・テーマ設定はプロジェクトを実施する背景・理由を明記する記載項目です。

プロダクトの開発に取り組む理由・創出する価値の意味など、動機や背景を明確化すれば、プロジェクトに取り組む意義をより理解してもらいやすくなります。

プロジェクトを通じて解決したい問題・テーマが設定されていれば、目的も明確化されます。

顧客や経営陣との意思疎通も円滑になるため、プロジェクトの承認を得るうえで有益です。

問題定期・テーマ設定はプロジェクトの意義を訴求するうえで、重要な項目です。

読み手に正確に伝えるためにも内容を推敲し、表現も工夫しましょう。

スコープ(プロジェクトの対象範囲)

スコープとは、プロジェクトが取り組むべきタスクの内容やプロダクトの定義の範囲を意味する記載項目です。

スコープを記載する際は、必要なタスクや開発に関わる組織・部署を洗い出し、構造化していきます。

プロジェクトは大規模になるほど、多くの従業員や組織が関わるうえに、構造が複雑になるものです。

あらかじめスコープを明確に記載し、対応すべきタスクや、必要な時間・リソースが具体化されていれば、プロジェクトをスムーズに進められます。

スコープを記載する際は、タスクを網羅することが重要です。

可能な限りタスクを細分化することで、プロジェクト全体の工数をより具体的に把握できます。把握している工数が正確なほど、スケジュールが遅延するリスクを低下させられます。

コスト

プロジェクトで発生し得るコストを記載することも欠かせません。

あらかじめコストを把握していなければ、プロジェクトの進行途中で予算を超過し、開発が頓挫するリスクを高めてしまいます。

プロジェクト計画書に記載すべきコストには、以下のようなものがあります。

- 人件費

- 設備費(ソフトウェアやハードウェアなど)

- 外注費

- インフラ費用

- 保守管理費

- 備品費

- その他経費

それぞれのコストを見積もりができれば、プロジェクトに必要な予算を算出できます。

ただし、予算を算出する際はあまりタイトな設定にせず、ある程度バッファを持たせましょう。

バッファがあれば、予期せぬタイミングコストが高騰しても予算の上振れに対応できます。

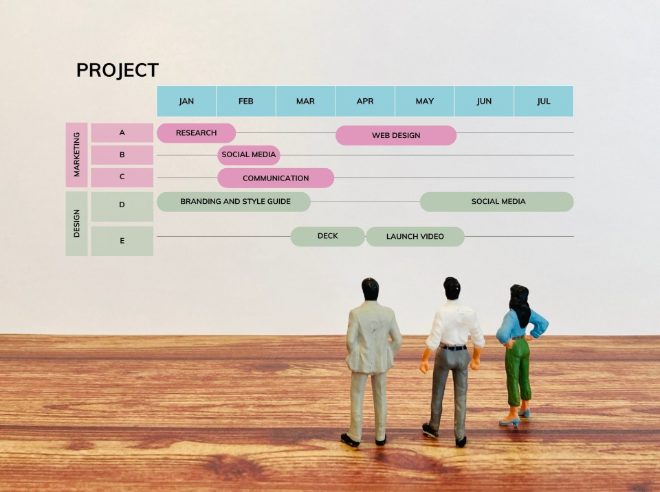

スケジュール

スケジュールは、プロジェクトの全体スケジュールを記載しましょう。

この記載項目では、マスタースケジュールはもちろん、タスクごとの期日・マイルストーン・納期を明確にします。

なお、プロジェクト計画書に記載する段階では、スケジュールの細部まで具体的に記載する必要はありません。あくまで全体のスケジュールが把握できる程度に留めましょう。

プロジェクトの体制

プロジェクトの体制は、開発に関わる人について記載する項目です。

顧客を含めた関係者やタスクを実行する従業員など、各人員を体制図のようなわかりやすい図式で記載しましょう。

視覚的に伝わりやすい書き方にすれば、プロジェクトに関わる人員を把握しやすくなります。

また、各人員の役割が明確化されるため、スムーズな連携が可能です。

品質

品質は、プロジェクトが目指すプロダクトのクオリティを記載する項目です。

品質では、以下のような内容を記載します。

- 品質分類(機能性・効率性・信頼性など)

- 品質項目(合目的性・相互運用性・正確性など)

- 品質指標(エラー回数・バグ発生頻度・平均故障時間など)

- 目標値(回数・割合など)

プロダクトの品質はただ結果を示すだけでなく、全体の工数にも影響を与える要素です。

品質の基準を決めておけば、不要なタスクを減らし、工数を最適化できます。

コミュニケーション方法

プロジェクトの関係者同士のコミュニケーション方法も、プロジェクト計画書に記載しましょう。

利用するコミュニケーションツールや、ミーティングの頻度などを決めておけば、従業員同士の連携を円滑にできます。

プロジェクト計画書に記載する際は、連絡系統や宛先だけでなく、コミュニケーションに関するルールも記載しましょう。

さらに議事録やメールの書式・ミーティングの出席メンバー・禁止事項など、各種ルールを明示することで、コミュニケーションを取る際の齟齬や混乱を避けられます。

リスクと対応方法

プロジェクトを進行するうえで想定されるリスクや、リスクへの対応方法も重要な記載項目です。

大規模なプロジェクトになると、リスクの発生に気づかなかったり、対応が遅れたりするだけでスケジュールが遅延するリスクがあります。

プロジェクト計画書に記載する際は、想定されるリスクを具体的に書き出し、それぞれの対応方法を併記しましょう。

あらかじめ対応方法を決定しておけば、リスクへの対処がスムーズに完了し、影響や損失を最小限に抑えられます。

また、リスクの重要度に応じて優先順位をつけることで、よりスムーズな対応が可能です。

WaGAZINE読者さま限定!

プロジェクト計画書テンプレート

プロジェクト管理業務を担う方や、

プロジェクト計画書の書き方

本章ではプロジェクト計画書の書き方を段階別に解説します。

プロジェクト計画書は、以下のような順番で作成しましょう。

- スコープを定義付ける

- ヒューマンリソースを見積もる

- スケジュールを策定する

- 予算やコストを算定する

- リスクアセスメントを行う

それぞれの段階に押さえるべきポイントがある点には留意しましょう。

1.スコープを定義づける

プロジェクト計画書を作成するうえで、まず着手しなければならないプロセスがスコープの定義づけです。

プロジェクトの範囲を決めなければ、目標やゴールを明確化できません。

また、スコープを定義づけることにより、プロジェクトに必要な人員・予算・タスク・工数などを導き出せます。

スコープを定義づける際は、まず大まかなアウトラインを設定し、そこから細分化を進めます。

タスクの洗い出しも同じ手順で行い、大きいタスクから徐々に小さいタスクに細分化していきましょう。

スコープの定義づけは、プロジェクト計画書の根幹です。

すべての記載内容に影響するプロセスなので、入念に取り組みましょう。

2.ヒューマンリソースを見積もる

次に、プロジェクトをスムーズに進行するうえで、必要なヒューマンリソースの見積もりを行います。

スコープを適切に設定できていれば、各工程に必要な人数やアウトソーシングするタスクなどの把握が可能です。

後は、必要な人数に応じた人件費や、タスクをアウトソーシングする際の外注費などを算定すれば、ヒューマンリソースを見積もれます。

ヒューマンリソースの見積もりを行う際は、役割分担表やプロジェクト体系図などを利用する方法がおすすめです。

各タスクを網羅できるうえに、必要な人数を確認しやすくなるため、より精密な見積もりが可能です。

3.スケジュールを策定する

スケジュールを策定する際は、プロジェクトの開始時期・マイルストーン・納期などを決定し、それからマスタースケジュールを作成します。

マスタースケジュールは大枠を記載する程度に留め、より具体的なスケジュールはWBS(Work Breakdown Structure)を基にして設定しましょう。

WBSとは、「作業分解構成図」を意味する用語です。

プロジェクトに必要なタスクを細分化し、構造化することにより、全体の工程を把握しやすくします。

WBSはスコープを定義づける過程で作成するものであり、スケジュールを策定するうえで欠かせない作業です。

4.予算やコストを算定する

リソースやスケジュールを決定したら、予算やコストの算定を行います。

作業量・工数・使用するヒューマンリソースなどが分かれば、プロジェクトに必要な予算やコストの算定が可能です。

予算やコストを算定する際は、収益を念頭に置きましょう。

ビジネスである以上、最終的に企業が利益が得られるプロジェクトでなければ意味がありません。

収益を想定する際、予算やコストの正確な算定は重要です。

特に、コストを正確に把握できていれば、プロジェクトの収益の目標を立てやすくなります。

5.リスクアセスメントを行う

予算やコストを算定したら、リスクアセスメントを行い、プロジェクト計画書をさらにブラッシュアップしましょう。

リスクアセスメントとは、プロジェクトにおける危険性・有害性の特定やリスクの見積もりなどを行ったうえで、低減措置を決定するまでの一連の手順を意味します。

プロジェクトを進行する過程で、トラブルに見舞われるリスクを想定しなければなりません。

対応策も含めて想定されるリスクをプロジェクト計画書に記載しておけば、トラブルが起こってもスムーズな対応が可能です。

もし、想定されるリスクがあまりに大きい場合、プロジェクト全体の修正、あるいは中断を検討する必要があります。

プロジェクトが実現する可否を確認するうえでも、リスクアセスメントは必要不可欠な作業です。

プロジェクト計画書作成における4つのポイント

プロジェクト計画書を作成するなら、書き方だけでなく以下のポイントを意識しましょう。

- フォーマットを作成する

- 記載的容量に合わせたレイアウトを心がける

- 定量的な説明を加える

- 情報を共有する

それぞれのポイントを身につけておけば、より高度な内容のプロジェクト計画書を作成できます。

フォーマットを作成する

プロジェクト計画書のフォーマットをあらかじめ作成しておきましょう。

フォーマットがあれば、スムーズにプロジェクト計画書を作成できるうえに、修正に手間がかかりません。

また、フォーマットを使えば、書き方を知らない従業員でも、一定以上のクオリティのプロジェクト計画書を作成できます。

フォーマットは自社オリジナルで作成する場合もあれば、IPAや開発会社などが公開しているテンプレートを流用する方法もあります。

自社の状況やスキルに合った適切な方法を選びましょう。

記載量に合わせたレイアウトを心がける

プロジェクト計画書を作成する際は、記載量に合わせたレイアウトを心がけましょう。

記載する量に応じ、適切に情報を分配したレイアウトにすれば、読み手にもプロジェクトの概要が伝わりやすくなります。

詳細度や情報の範囲も読み手に合わせて最適化すれば、より読みやすいプロジェクト契約書を作成できます。

特に、大規模で複雑な構造のプロジェクトの場合は、いっそうレイアウトに注意しましょう。

定量的な説明を加える

プロジェクト計画書に表やグラフなどを利用して定量的な説明を加えると、より説得力が増します。

工数・コスト・予算などの記載項目は、文章だけでなく数値やデータで示すことで、より分かりやすく伝えることができるからです。

また、図やグラフのような視覚的な情報があれば、読み手の理解を深めることができます。

情報を共有する

プロジェクト計画書に関する情報は、従業員間で必ず共有しましょう。

書き方や閲覧方法はもちろん、内容の修正や更新が発生した際も情報を共有できれば、軌道修正が発生してもプロジェクトがスムーズに進行します。

また、従業員がプロジェクトの方向性を理解し、認識を一致させるうえでもプロジェクト計画書に関する情報の共有は重要です。

プロジェクトへの理解にムラがあると、作業が遅滞したり、チームとして連携できなくなったりする可能性があります。

ポイントを押さえてプロジェクト計画書の書き方をマスターしよう

プロジェクト計画書はプロジェクトが完了する、あるいはゴールを達成するまでの計画をまとめた書類であり、スムーズな進行を実現するうえで不可欠なものです。

プロジェクト計画書には、目的とゴール・スコープ・コスト・スケジュールなど、プロジェクトに関する様々な情報が記載されています。

適切な項目を記載し、まとめることでプロジェクト全体を把握しやすくなります。

ただし、より良いプロジェクト計画書を作成するには、まず書き方を知らなければなりません。

そして書き方に加えて、作成におけるクオリティを向上させるポイントを学べば、より高度な内容のプロジェクト計画書が作成できます。

プロジェクト計画書の書き方を学ぶなら、ぜひWakka Inc.のサービスを活用してください。

Wakka Inc.では、システムやソフトウェア開発で役立つプロジェクト計画書のテンプレートを公開しています。

無料でダウンロードできるうえに、各項目を埋めるだけで完成するWord形式であるため、実務に導入しやすい点がメリットです。

初めてプロジェクト計画書を作成する方はもちろん、既存のプロジェクトをまとめる必要がある方にも役立ちます。

Wakka Inc.では本記事のようにプロジェクト計画書に役立つ情報を発信しています。積極的に活用し、理想的なプロジェクト計画書を作成しましょう。

WaGAZINE読者さま限定!

プロジェクト計画書テンプレート

プロジェクト管理業務を担う方や、