事業展開の成功例9選|成功させるためのステップやフレームワークも紹介

こんにちは。Wakka Inc.ディレクターの安藤です。

コロナ禍をきっかけに、健全な経営状態を維持するための方法を模索した方も多いのではないでしょうか。

そして現在、AIの発達により世の中は急激に変化しており、そのスピードに合わせた事業展開をする必要があります。

そこで気になるのが「事業展開に成功した企業がどのように事業を進めたのか?」です。

今回は、事業展開の成功例がある9社の企業について、事業展開の背景や進め方を詳しく解説します。

また、成功例から見えてきた事業展開を進めるプロセスや、重要な考え方や注意点もご紹介するので、新たに事業展開を狙っている企業担当者の方は必見です。

開発リソース不足が課題の場合はラボ型開発がおすすめ。

最適なプロジェクト体制で優秀な人材を低コストで確保できます。ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。

WaGAZINE読者さま限定!

企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ

新規事業部門のマネージャーの方や、

事業展開とは?

事業展開とは、既存の事業とは異なる新しい領域で事業を始めたり、新たな場所で事業を始めたりすることを指します。

事業の拡大や領域の多角化、海外進出なども事業展開の一つです。

事業展開には、既存の事業領域にとどまらない展開を通して、持続的な企業成長を狙う意図があります。

IT化やDXにより急激に変化していく現代では、柔軟な事業展開は重要な経営課題だと言えます。

事業を変えていくには勇気が必要ですが、成功を信じて将来的な経営方針を決定していくことは重要です。

事業展開をすべき理由

多くの企業は現状の事業で成功しているのにもかかわらず、事業展開を進めています。では、すでに収益を上げているにもかかわらず、なぜ事業展開をするのでしょうか。

一言でいえば、事業展開をすべき理由は、継続的により多くの売上を上げられる企業体制を作るためです。具体的には、主に以下の4つの理由に分類できます。

- 既存ビジネスからの脱却が見込める

- 既存事業とのシナジー効果の創出が見込める

- 海外進出による企業成長が見込める

- M&Aによる収益拡大が見込める

自社が事業拡大すべきかどうかを検討するためにも、各理由を確認しておきましょう。

【理由1】既存ビジネスへの依存からの脱却が見込める

事業拡大の理由として一般的なのが、既存ビジネスに依存した経営体制からの脱却です。

一つの事業のみを続けていった場合、いつか顧客の数が頭打ちになり、成長が止まる可能性もあります。その場合、長期的な人材の雇用が難しく、経営に行き詰まることもあるでしょう。

また、一つの事業のみに依存している場合、大災害や感染症の流行といった不測の事態が起きた際に、倒産するリスクは高くなります。

何か問題が発生してから対応するのは難しいため、既存ビジネスがうまくいっているうちに、事業を多方面へ展開してリスクを分散させる経営判断は非常に重要です。

既存ビジネスへの依存から脱却し、新たな収益源を生み出すことは、持続可能な経営を目指すうえでも賢い方針です。

【理由2】既存事業とのシナジー効果の創出が見込める

新たな事業展開により、既存事業とのシナジー効果を生み出せる可能性もあります。

既存事業との関係を作って新たな事業を展開できれば、新規の事業展開による収益アップだけでなく、既存事業の成長も期待できます。

シナジー効果が期待できる事業展開の一例は、ガスと電気のセット販売です。

電気販売を始めたことによる増収だけでなく、ガスと電気をセットで安く買える点がほかのガス会社との差別化要因になって、ガスの契約者数も増える可能性があります。

もちろん既存事業との親和性を考えることは重要ですが、相性がよければ、単なる事業展開に留まらないシナジー効果が期待できます。

【理由3】M&Aによる収益拡大が見込める

M&Aとは、Mergers(合併)とAcquisitions(買収)の略で、文字通り企業の合併と買収を指します。

新たな事業を展開するために、非常に手っ取り早い方法がM&Aを活用した事業展開です。

もちろんM&A先の事業自体が新たな事業として収益源にもなります。

しかし事業展開を考える際、より注目したいのは、合併や買収した企業が持っているプロダクトやノウハウ、特許などの資産です。

今までにない資産と自社の既存資産の掛け合わせにより、新たな事業展開が成功する可能性もあります。

M&Aでの事業展開は、時間をかけずに人材と資産を確保できるため、お金はかかりますが失敗リスクの低い方法とも言えるでしょう。

【理由4】海外進出による企業成長が見込める

既存事業をさらに成長させる観点では、海外への進出という事業展開も一つの手です。

国内での顧客数に限界が見えてきた場合でも、プロダクトやサービスの質が高ければ、海外でも人気を博す可能性が高まります。

特に、日本は少子高齢化が進行していて、国内マーケットでは新規顧客の数にも限りがあります。

早いうちから海外を視野に事業を展開することで、日本で継続した場合よりも大きな成果を収められる可能性もあるでしょう。

たとえ失敗したとしても、進出先のマーケットにローカライズした自社プロダクト・サービスの開発や販売の経験は、企業の成長に活かせるはずです。

事業展開と「事業拡大」「多角化」の違い

事業展開と似た言葉に”事業拡大”と”多角化”があります。

それぞれ混同しやすい用語ですが、明確な違いがあるため注意しましょう。

それぞれの違いは以下の通りです。

(※表は、右にスクロールできます)

| 事業展開 | 製品やサービスの提供範囲や市場を広げるために、新規事業の開始や既存事業の改良・拡張などを行うことの総称。 |

| 事業拡大 | 既存事業をさらに大きく成長させること。 (例:同じ商品を全国展開する、販売チャネルを増やす) |

| 多角化 | 既存事業とは異なる分野に新規事業を展開し、新市場や新顧客を開拓すること。 (例:家電メーカーが飲食事業に進出) |

事業展開は既存事業・新規事業それぞれを対象とした戦略を包括した全般的な概念です。

対して、事業拡大は既存事業、多角化は新規事業を対象とした戦略である点が異なります。

企業の事業展開の成功例9選

こちらでは、事業展開に成功した以下の9社の事例を解説していきます。

- 富士フイルム|技術転用でヘルスケア領域に拡大

- 任天堂|ゲーム事業への進出で世界的な成功を実現

- Sony|入念な準備でエンターテイメント産業への事業展開を成功

- 楽天|事業展開で楽天経済圏を構築

- ファーストリテイリング|差別化の徹底で国際的ブランドの地位を獲得

- adidas|ハリウッドスターの起用でアメリカでの人気を獲得

- スズキ|徹底したローカライズで海外市場で急成長

- ホテル三日月グループ|国際進出によって市場拡大や差別化を実現

- ビットエー|ラボ型の開発拠点を展開することでアジア進出に成功

上記の成功企業は、事業領域や事業展開の目的もさまざまです。

自社の業界や規模、目的にあった成功例を参考になさってください。

富士フイルム|技術転用でヘルスケア領域に拡大

1934年に創業した富士フイルムは、創業より写真フィルムや印画紙、写真感光材料などの製造を中心に事業を展開していました。

徐々にM&Aなどを通じて、複写機などのプリンターの製造などにも注力し始めますが、液晶ディスプレイや化粧品、ついには医療事業にも乗り出します。

一見何の関係もない化粧品や医療事業に乗り出した理由は、既存事業とのシナジー効果が期待できたからです。

- フィルムの主原料であるコラーゲン研究

- 抗酸化技術

- 光解析技術

など、写真事業で培ったハイレベルな技術は、化粧品や医療分野でも応用が可能でした。

デジタルカメラの普及などによる写真事業の衰退を予測した富士フイルムにとって、新たな領域での事業展開をする判断は簡単ではなかったはずですが、結果的には大成功だったと評価できます。

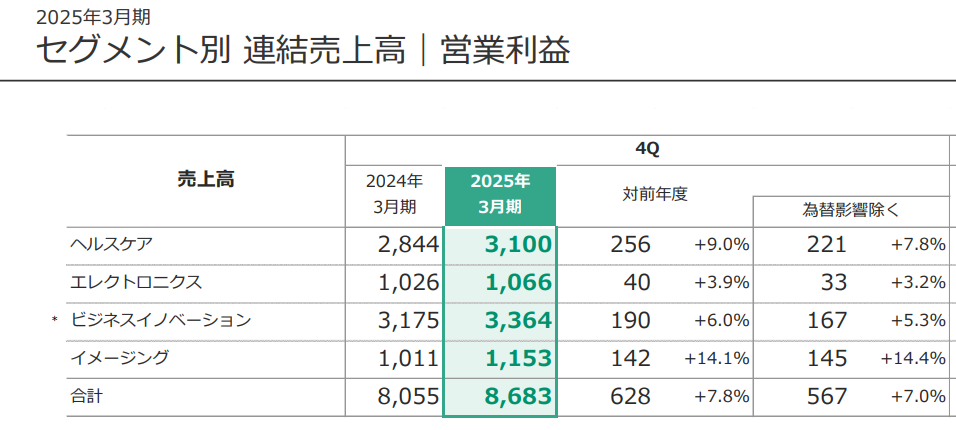

実際に、2025年3月期の富士フイルムのセグメント別連結売上高(4Q)を見ると、もっとも高い割合を占めるのが医療や化粧品などのヘルスケア事業となっており、当初の主力事業である写真事業は収益比率がおよそ1/3程度です。

引用:事業の全体像 株主・投資家情報 | 富士フイルムホールディングス

既存事業への依存による衰退の危機を脱し、新たな収益源を確保したという点で、事業展開における非常に大きな成功例と言えます。

任天堂|ゲーム事業への進出で世界的な成功を実現

引用:任天堂ホームページ

今では、日本初のゲーム会社として世界的に有名な任天堂ですが、最初からゲームの開発会社だったわけではありません。

1947年の会社設立時点では、花札やトランプの製造を主として事業を展開していました。

しかし、カードゲーム市場の衰退が視野に入ると、徐々に業務用などのデジタルゲームに注力し始めました。

なかでも、任天堂が社会に大きな衝撃を与えたのが、家庭用のビデオゲーム機であるファミリーコンピューター(ファミコン)の販売です。

1983年の発売から大きな人気を集め、1988年には当時のゲーム産業の中心となっていたアメリカに進出しました。

まだまだ参入企業の少なかったゲーム事業において、任天堂の開発したゲーム機やゲームソフトは高い品質を誇り、パイオニア的な存在になりました。

この主力事業の転換と海外進出が功を奏して、現在でも世界有数のゲーム会社として名を馳せています。

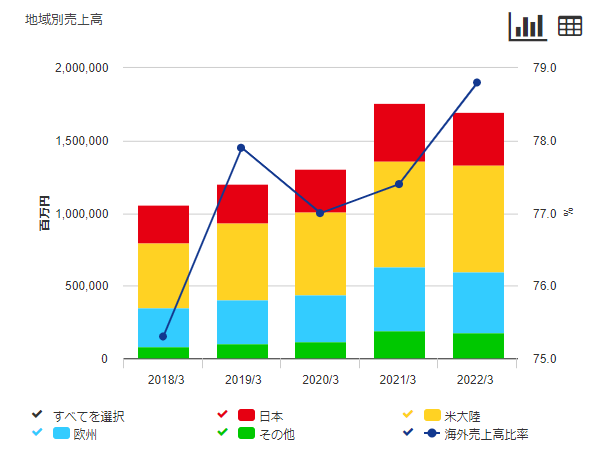

2022年時点での海外売上高の比率が78%以上であることを考えると、早くからの海外進出は事業展開としてベストな一手であったと考えられます。

Sony|入念な準備でエンターテイメント産業への事業展開を成功

Sony(ソニー)は、1946年の創業から電気機器などを製造・販売する電機メーカーとして事業を展開していました。

しかし、1970年にレコード会社を立ち上げると、音楽業界を中心にエンターテインメント産業にも事業を展開し始めます。

その後、

- 1980年に生命保険をはじめとする金融事業

- 1992年にM&Aによって映画事業

- 1994年にPlayStationなどのゲーム事業

と、さまざまな事業を展開しています。

Sonyの事業展開のポイントは、自社の事業との親和性を意識していたこと、そして成功に導けるだけの計画性と資金的な準備があったことです。

音楽事業もプレーヤーなどのオーディオ機器の製造と関連性があり、ゲーム分野や映画事業でも映像技術などとの親和性があります。

また、Sonyの事業展開は勝ち筋をもとにしており、親和性が低くとも、将来的な成功が予測できるのであれば継続する力強さも成功の要因です。

実際にM&Aで買収した映画事業は、買収当初コロンビア映画のずさんな経営により巨額の赤字を計上しましたが、辛抱強く事業を継続したことで、現在では売上高の約10%を占める事業に成長しています。

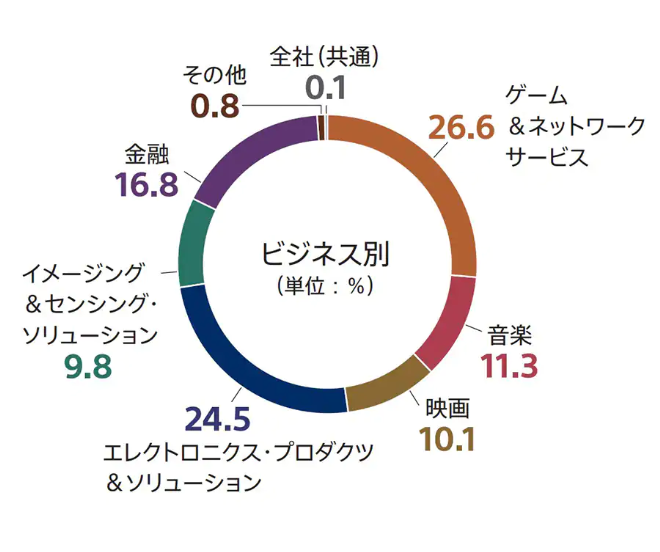

上記のビジネス別の売上割合を見ても、多様な事業展開が成功していることが理解できるのではないでしょうか。

楽天|事業展開で楽天経済圏を構築

引用:楽天グループ株式会社

楽天も多様な事業展開を見せている企業の模範的な例です。

1997年の創業当初は、ECサイトである楽天市場のみの展開でした。

しかし直近では、

- 楽天カードや楽天銀行などの金融事業

- 楽天トラベルなどの旅行事業

- 東北楽天ゴールデンイーグルスやヴィッセル神戸などのスポーツ事業

- 楽天モバイルの通信事業

など、さまざまな領域に事業展開を見せています。なかでも、近年特に話題となった事業展開が、楽天モバイルの通信事業です。

低価格のモバイルプランを掲げて、3大キャリアの独占状態となっていた携帯電話事業に参入しました。

安くてシンプルな料金が話題を呼び、利用者を多く獲得しましたが、いまだ赤字での事業展開が続いています。

この背景には、新たな収益源の確保とは異なる理由があります。

以前より、ソフトバンクがヤフーやPayPayと提携し独自の経済圏の構築に成功しました。

それもあって、楽天は楽天経済圏を構築し、シナジー効果でより成長させるための事業展開を積極的に実施しています。

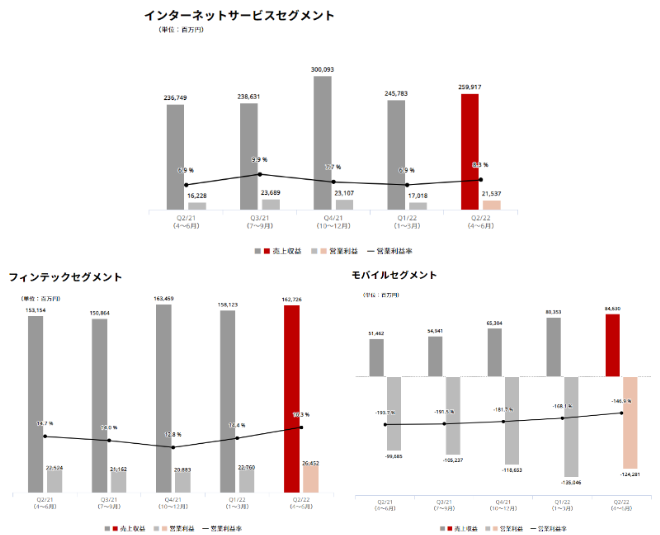

実際に、インターネットサービス事業やフィンテック事業は成長を続けており、今後はモバイル事業の黒字化が重要な課題となるでしょう。

ファーストリテイリング|差別化の徹底で国際的ブランドの地位を獲得

引用:ユニクロ公式オンラインストア(ファッション通販サイト)

1984年にUNIQLOの初店舗を開店させたファーストリテイリングも、事業展開に成功して世界的企業になった事例のひとつです。

中国メーカーと直接契約し、低価格で求める品質の衣服を輸入するSPA(製造小売業)と呼ばれる方式で業界を席巻していきました。

SPAの概念は当時の業界では革新的なもので、ファッション性や流行よりも普遍性や機能性を意識した服を低価格で提供するコストリーダーシップ戦略で多くのシェアを獲得します。

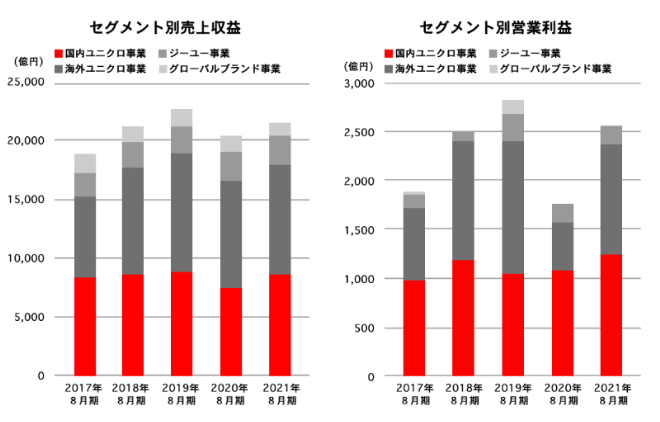

2001年に初めて英国ロンドンに出店。2022年8月期時点では25の国と地域で出店しており、1兆9,282億円の売上高を持つ世界でも最大級のブランドとなりました。

引用:セグメント数値 | FAST RETAILING CO., LTD.

国際的なブランドとしてUNIQLOが認知され始めると、低価格で商品を提供し続けることは難しくなります。

しかし、ファーストリテイリングはより低価格なブランドとしてGUの事業を展開し、既存ニーズを満たしつつ、UNIQLOを国際的なライフウェアのブランドとしてより際立たせています。

創業当初から、ファーストリテイリングは差別化戦略が非常にうまく、シナジー効果の創出や海外進出にも成功した企業の最たる例です。

adidas|ハリウッドスターの起用でアメリカでの人気を獲得

引用:アディダス|adidas | シューズ & スポーツウェア

現在では、世界的に有名なスポーツ用品メーカーとなっているadidasですが、世界的に人気を獲得するまでには工夫した事業展開がありました。

1990年頃のadidasは、ヨーロッパにおいては順調に人気を獲得していましたが、アメリカでの認知度はありませんでした。

そこでadidasが採った事業展開戦略が、ハリウッドでの認知獲得です。

アメリカの象徴であるハリウッドスターにadidasのファッションを着用してもらうことで、若い層のファンを増やしていきます。

adidasが従来取っていた戦略は、小売店に働きかけるBtoBモデルでした。

しかし、消費者に直接働きかけてブランドの認知力を向上させるBtoCtoBモデルに切り替えたことにより、間接的に小売店からの受注を増やしました。

アメリカでの大成功によって、今では世界的なスポーツブランドへと成長を遂げています。

スズキ|徹底したローカライズで海外市場で急成長

引用:スズキ自動車公式サイト

スズキ自動車は海外進出によって、インド市場で1位を獲得するなど、多大な実績をあげました。

スズキがインド市場で躍進した背景には、”徹底したローカライズ”があります。

インドに進出した際、スズキは自動車の製造から販売までをすべてインドで完結する方式を取りました。

さらにインド市場に最適な低価格の小型自動車の製造・現地の道路状況に合わせた設計変更などを徹底することにより、現地のユーザーから高い支持を得ています。

元々スズキは低価格で高品質な自動車を製造するノウハウに長けていました。

持ち前のノウハウに加え、現地の状況やニーズに合わせたローカライズを徹底するからこそ、インドでのシェアの拡大に成功したと考えられます。

参考:スズキをインド市場1位に導いた「徹底したローカライズ戦略」とは?|Dejima

ホテル三日月グループ|国際進出によって市場拡大や差別化を実践

勝浦ホテル三日月などの大型ホテルを持つホテル三日月グループは、千葉県を中心にスパ&リゾートのビジネスモデルを展開しています。

ホテル三日月グループも、人口減少や労働力減少が予測される日本の市場において、成長戦略を描きにくい状態にありました。

そこで目を付けたのが海外進出です。ジェトロの新輸出大国コンソーシアムに登録して、ベトナムのダナンにホテルを展開しました。

現地では珍しい全天候型のスパ施設で差別化を図り、5つ星ホテルが数多く存在するダナンにおいても、独自路線で事業展開することを目指しています。

参考:株式会社勝浦ホテル三日月(ホテル三日月グループ):やってみなければ分からない。情熱と経済合理性をもって目指す100年企業への挑戦 | ジェトロ活用事例 – ジェトロ

ビットエー|ラボ型の開発拠点を展開することでアジア進出に成功

引用:株式会社ビットエー

デジタルクリエイティブを軸に、デジタルソリューション事業やAIコンサルティング事業などを展開するビットエーは、さらなる成長に向けてアジア市場への進出を果たした企業です。

成長著しいアジア市場での活躍のため、2020年にベトナムでの開発拠点を設立しています。

事業拡大による開発リソースの不足も生じるなかで、Wakka Inc.のラボ立ち上げ支援を受けながら、現地エンジニアの採用にも成功しました。

現地滞在の日本人メンバーは最小限にしつつ、外国語での開発にも対応できるようになり、順調にアジア進出を果たしています。

ラボ型の開発拠点で海外進出が軌道に乗り始めたこともあり、最終的にはベトナムの拠点を子会社化して、さらなる事業展開に乗り出した状態です。

WaGAZINE読者さま限定!

企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ

新規事業部門のマネージャーの方や、

事業展開を成功させるための4ステップ

ここまで事業展開の成功例を見てきましたが、これらの成功には綿密な計画と実行が欠かせません。

経営者や事業責任者の独断で進められるものではなく、多くの従業員や外部のステークホルダーと話し合って、慎重に進めていくべきものです。

ここでは、事業展開を成功に導くための4つのステップをご紹介します。

- 計画の策定

- チームの組織

- 戦略会議

- 事業展開の実行

上記の各プロセスの具体的な進め方や注意点を解説するので、事業展開を成功させたい方はぜひご覧ください。

【ステップ1】計画の策定

一つ目の手順は、事業展開の計画を細かく決めることです。

まずは、最終的にどのように成功させたいのか、事業のビジョンと目標を明確にします。

どれだけ明確なビジョンがあるかによって、目標の細かさが変化します。

目標が曖昧過ぎる場合、緻密に計画できなくなるので、描きたい未来をはっきりとイメージしましょう。

また、目標に関しては、理想的な目標だけでなく、ギリギリ実現可能なものや最低水準のものも用意しておくことが重要です。

進捗の遅れや予想外のトラブルが発生しても、複数の目標とそれに応じた計画を立てておけば、あとから計画が停止するような状態を避けられます。

【ステップ2】チームの組織

ビジョンと目標が定まって計画まで策定できたら、次に事業展開を担当するメンバーを選びます。チームを組織する際には、以下の2点に注意しましょう。

- 人材をバランスよく選出する

- 必要最低限の人数でスタートする

既存の事業で成功経験のある人はもちろん対象にすべきですが、新たに取り組む事業領域に詳しい人材や新規事業の立ち上げに関わった経験のある人材なども、社内外問わず必要になります。

また、大きな事業転換や海外進出などを担当した人材は、将来的に経営層に関わる人材となる可能性が高いものです。

そのため、年齢層もバランスよく、特に有望な若手をチームに組み込むことも重要です。

チームを組織する人数に関しては、少ない人数でのスモールスタートをおすすめします。

なぜなら、具体的に事業を進められる段階になるまでは大きな判断の連続で、チームの人数が多いと意見がまとまらないまま時間だけが経過するケースも多いからです。

【ステップ3】戦略会議

チームが立ち上がったら、事業展開をどのように進めるのかの戦略を立案していきます。

事業展開を成功させるには、実行前から徹底的に市場を調査し、勝ち筋に基づいた戦略を実行することが必要です。

自社や他社の状況を正確に把握し、以下のどの戦略を用いれば事業展開が成功するのかを考えていきましょう。

- 差別化戦略

- 多角化戦略

- 集中戦略

- ブルーオーシャン戦略

上記の基本的な戦略指針をもとに、顧客戦略・営業戦略・製品戦略・商品企画戦略など、さまざまな戦略を決定する会議を実施します。

とはいえ、事業展開に用いる各戦略の詳細がわからない方もいらっしゃるかと思いますので、戦略の概要についても以下で解説します。

差別化戦略

差別化戦略とは、市場において他社と差別化を図ることで、自社を選んでもらう理由を生み出す戦略です。

差別化戦略を実施するには、他社が持っていない自社だけの特徴を把握し、その魅力を適切に顧客へ伝える取り組みが重要になります。

既存事業とのシナジー効果を期待するなら、差別化戦略の実行がおすすめです。

多角化戦略

多角化戦略とは、既存の資産を活用して、新たな領域の事業展開に取り組む戦略を指します。

消費者のニーズが多様化し、プロダクトやサービスを利用する時間や期間が短くなっているなかで、さまざまな事業領域を持つことで顧客1人あたりの利用量を増やしていきます。

顧客数や顧客あたりの単価を増加させて、収益の増収やさらなる成長を目指す戦略です。

また、既存ビジネスの状態が悪化したときのリスク分散の観点からも、多角化戦略は注目すべき価値があります。

集中戦略

集中戦略とは、多角化戦略とは反対に、事業や市場を絞って事業を展開する戦略です。

集中戦略のなかでも、独自性や特別な機能などを盛り込む差別化集中型や、プロダクトの価格にこだわるコスト集中型に分類できます。

特定の領域のみに経営リソースを投下できるので、製品のバージョンアップなどが実現しやすく、取り組みやすい戦略と捉えられます。

既存サービスを部分提供したり、追加料金で新たな機能を加えたりと、会社規模に関わらずにシェアを拡大しやすい点がメリットです。

ブルーオーシャン戦略

ビジネスにおけるブルーオーシャンとは、まだ誰も競争相手のいない市場のことです。

つまり、これまでに存在しなかった新たな領域での事業展開を目指す戦略を、ブルーオーシャン戦略と呼びます。

未開拓な市場ゆえに時間やお金をかけて事業を展開しても、まったく成功につながらない可能性もあります。

しかし、顧客の創出に成功した際には、競合企業のいない環境でシェアを独占できる点が強みです。

また、ブルーオーシャンで成功できれば、パイオニア企業として長期間にわたってシェアを大きく占められる可能性が高くなります。

例えば、かつての任天堂のように、既存事業を発展させて新たな事業領域にチャレンジできるなら、ブルーオーシャン戦略を進める価値があるでしょう。

【ステップ4】事業展開の実行

自社と競合の関係を分析して戦略を立てたら、具体的な行動計画を立てて実行していきます。

現状の事業状態から新たに事業展開を進めるためには、いつまでに何が必要で、そのためにはどれほどの人数が必要なのかを整理することが重要です。

事業展開に必要なタスクやメンバーが揃ったら、事前に決めた計画通りに実行していきましょう。

各メンバーの得意なことに合わせてタスクを割り振ること、また事前に決めた目標との乖離をチェックして日々修正することに注意して取り組む必要があります。

事業戦略の立案に有効なフレームワーク

事業戦略を立案するときには、徹底した市場分析や事業の進め方を決めるアイデアの精査が重要です。

しかし、ゼロベースで事業戦略を立案するのは、不可能といっても過言ではありません。

そこで役立つのが、こちらで紹介するビジネスにおいて有効なフレームワークです。

- アンゾフの成長マトリクス

- プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)

- プロダクトライフサイクル

- PEST分析

- PDCAサイクル

上記のフレームワークを活用すれば、論理的で緻密な戦略を立案できる可能性は格段に上がります。

フレームワークの要点や使い方を理解して、成功する事業展開の戦略を立てていきましょう。

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスとは、市場と製品を既存と新規の両面から分析するフレームワークです。

事業展開においては、事業ドメインの決定や戦略の策定に役立ちます。

(※表は、右にスクロールできます)

| 既存製品 | 新規製品 | |

| 既存市場 | 市場浸透戦略 | 新製品開発戦略 |

| 新規市場 | 新市場開拓戦略 | 多角化戦略 |

それぞれの戦略の詳細は、以下の通りです。

- 市場浸透戦略……既存市場に既存製品を投入する。認知拡大や購買欲の向上が課題。

- 新製品開発戦略……既存市場に新製品を投入する。ニーズへの対応と製品の差別化が課題。

- 新市場開拓戦略……新規市場に既存製品を投入する。販売力が課題。

- 多角化戦略……新規市場に新規製品を投入する。コストへの耐久性と強い魅力創出が課題。

基本的に、市場浸透戦略は「集中戦略」、新製品開発戦略と新市場開拓戦略は「差別化戦略」と同義と考えられます。

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)

事業資金の最適配分を考える際に活用できるフレームワークが、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントです。各単語の頭文字をとって、PPMとも呼ばれます。

市場におけるシェアと市場成長率の観点から分析して、自社のサービスやプロダクトがどのような位置づけにあるのかを把握できます。

(※表は、右にスクロールできます)

| 市場シェアが大きい | 市場シェアが小さい | |

|---|---|---|

| 市場成長率が高い | 花形 (Star) | 問題児 (Problem Child) |

| 市場成長率が低い | 金のなる木 (Cash Cow) | 負け犬 (Dog) |

シェアも成長率も高い花形 (Star)がもっとも理想的で、負け犬 (Dog)の事業を展開するのは避けるべきと考えられます。

新しく始めた事業は、多くの場合、市場でのシェアがまだ低い状態です。つまり市場成長率が高ければ「問題児(Problem Child)」にあたるため、シェア拡大に向けた施策を打つことで、次なる花形事業を育てられるということになります。

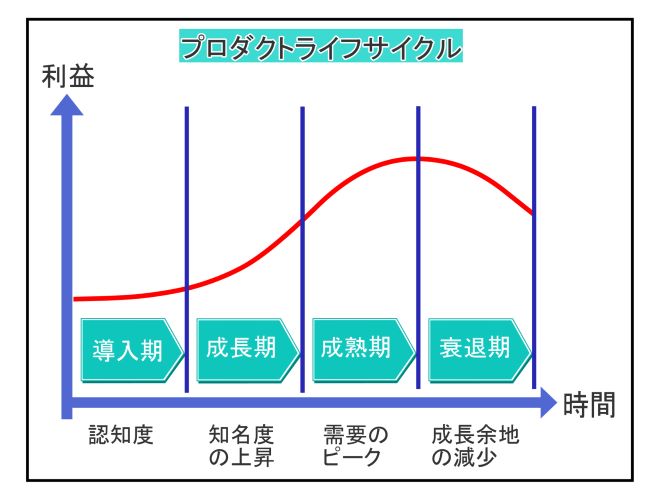

プロダクトライフサイクル

プロダクトライフサイクルとは、市場における製品やサービスの成長状態を分析するためのフレームワークです。

縦軸に売上高、横軸に「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」に分かれた時間をとると、S字カーブのような曲線で表されます。

(※表は、右にスクロールできます)

| 導入期 | 成長期 | 成熟期 | 衰退期 | |

| 売上高 | 低い | 急激に増加 | 高い→低下 | 低下 |

| 利益 | マイナス | 高水準 | 高い→低下 | 低下 |

| 競合企業 | ほぼ0 | 増加 | 多い | 少ない |

プロダクトライフサイクルで市場状態を把握すれば、どのような戦略で事業展開を進めていくべきか分かりやすくなるはずです。

導入期にはブルーオーシャン戦略、成長期には集中戦略、成熟期には多角化戦略や差別化戦略を展開するなど、サイクルに合わせた戦略を実行しましょう。

PEST分析

PEST分析とは、企業の外部要因によるプロダクトやサービス、市場への影響を分析するフレームワークです。

PESTとは、以下の項目を表しています。

(※表は、右にスクロールできます)

| Politics(政治) | 政治・法律・政策・税制など (例)給付金や支援金による売上の変化 |

| Economy(経済) | 景気・株価・物価・金融金利など (例)物価高騰による売上の変化 |

| Society(社会) | 人口・宗教・教育・流行など (例)イベントによる顧客数の変化 |

| Technology(技術) | IT・特許・ロボット・AIなど (例)特許申請による利益の増加 |

PEST分析では、現在及び将来の事業展開で発生するチャンスやリスクを理解できます。

そのため、事業展開のタイミングやリスクへの対応策などの戦略を立てやすくなるでしょう。

特にPEST分析は、海外進出の可能性を探る際に、海外の政治や経済状況なども踏まえて事業展開の可能性を探りやすいフレームワークです。

PDCAサイクル

ビジネスの基本的なフレームワークであるPDCAサイクルですが、事業展開にも応用できます。

- P:Plan(計画する)

- D:Do(計画を実行する)

- C:Check(確認・評価する)

- A:Action(改善を行動に移す)

上記4つの段階を繰り返してサイクルさせることで、改善し続けていけることがメリットです。

PDCAサイクルを事業の戦略に取り入れるだけでなく、戦略実行の段階でも当初の目標を達成するための改善策として活用しましょう。

事業展開を進めるうえで注意すべきポイント

事業展開の成功例を確認すると、実はそれぞれに共通点があります。

逆に共通している考え方を無視して事業展開を進めた結果、失敗してしまうケースも少なくありません。

事業展開に失敗しないためにも、下記の注意点を押さえて進めていくことをおすすめします。

- 既存事業との関連性を保つ

- 自社の経営理念とのマッチ度を確かめる

- 市場分析から消費者ニーズに合っているかをチェックする

既存事業との関連性を保つ

既存事業との関連性を保っておくことは、リスクヘッジのためにも注意すべきポイントです。

既存事業と関連性があれば、すでに持っている技術やノウハウを応用できるだけでなく、抱えている顧客がそのまま新しい事業のターゲットとなる可能性も高くなります。

そのため、プロダクトやサービスの開発から顧客の獲得までを、低コストで実現させやすくなります。

また、もし事業展開が失敗して撤退しても、新たな領域で得た知見や結果を既存事業に活用できる点もメリットです。

自社の経営理念とのマッチ度を確かめる

事業展開を進めるうえで、既存事業とのシナジー効果や成功の可能性を分析するのはもちろん重要です。

しかし、自社の経営理念とマッチしている事業でなければ、展開が成功しない確率も高くなります。

なぜなら、経営理念に基づいて集まった社内メンバーのモチベーションの低下を招いたり、顧客からの印象が悪化してしまったりと、経営理念と合わない事業展開は内外に違和感を生むからです。

事業展開のビジョンを決める際に、経営理念と同じ方向を向いているのかは確かめておきましょう。

逆に経営理念とずれるような事業展開を推し進める必要が出てきた場合には、経営理念が現実に即していないかもしれません。

会社の重要な分岐点と考えて、経営理念の変更も視野に入れるべきでしょう。

市場分析から消費者ニーズに合っているかチェックする

戦略策定の際には、自社や他社の状況を分析するだけでなく、必ず市場や顧客のニーズと合った事業なのかを確認しましょう。

どれほど優れたサービスやプロダクトの開発に成功しても、それが消費者のニーズを満たしていなければ成功はありません。

商品の品質や機能性だけでなく、価格も立派なニーズの一つです。ニーズにあった製品やサービスを作れれば、あとはどのように広めて販売するかを考えるだけです。

明確な予測をもとにニーズを満たしている事業であれば、多少赤字になったとしても、継続により成功できることは企業事例でも証明されています。

継続する勇気を持つことも重要な成功要素です。

事業展開に関するよくある質問

本章では事業展開に関するよくある質問について解説します。

ここで解説する質問は以下の通りです。

- Q1. 事業展開を始めるベストタイミングは?

- Q2. 最初に着手すべきリサーチ項目は?

- Q3. 失敗しやすいパターンと回避策は?

- Q4. ブルーオーシャン戦略とレッドオーシャン戦略、どちらを選ぶべき?

- Q5. M&A を使った事業展開で注意すべき点は?

- Q6. 海外進出時に最優先すべきリスク管理は?

事業展開の課題を解決する際の参考にしてください。

Q1. 事業展開に着手すべきタイミングは?

事業展開を始めるべきタイミングは、既存事業の成長鈍化や新市場・技術の立ち上がり期が見えた時期です。ただし成功には、先行投資に耐える十分なキャッシュフローと、実行を支える社内リソースの確保が重要です。

Q2. 事業展開にあたって、最初にリサーチすべき項目は?

事業展開を進める際は、「市場規模と成長率」「競合優位性」「顧客課題と代替手段」「自社アセットとのシナジー」「規制・法務リスク」を優先的に調査しましょう。独自調査も可能ですが、精度を高めるには公的統計や信頼性ある調査会社のデータ活用がおすすめです。

Q3. 事業展開が失敗しやすいパターンと回避策は?

事業展開の主な失敗要因は、「シナジー過信」「資金ショート」「理念との乖離」「市場ニーズ誤読」の4つです。それぞれ、「関連度の数値検証」「段階的投資」「理念適合度の確認」「PoC→MVP→PMFでの市場検証」といった回避策を講じておけば、失敗するリスクを下げられます。

Q4. ブルーオーシャン戦略とレッドオーシャン戦略、どちらを選ぶべき?

事業展開ではブルーオーシャンかレッドオーシャンかの選択が課題です。資本体力が十分なら先行者利益を狙えるブルーオーシャン、リソースが限られるなら差別化でニッチシェアを取るレッドオーシャンが有効です。徹底した差別化で高投資効率も期待できます。

Q5. M&A を使った事業展開で注意すべき点は?

M&Aは事業展開の有効手段ですが、成功には「対象企業のカルチャーフィットを重視する」「PMIを事前に策定する」「のれん減損リスクを財務モデルに織り込む」といった点が重要です。買収価格だけでなく統合シナジーの実現性を精査し、デューデリジェンスを徹底すれば、文化差や不測要因による失敗リスクを抑えられます。

Q6. 海外進出時に最優先すべきリスク管理は?

海外進出では為替・政治リスクに加え、現地法規制・人材管理・SCM(サプライチェーンマネジメント)などのオペレーションギャップが大きな障害となります。事業停止に直結しやすいため、信頼できる現地パートナー選定と早期のリーガルデューデリジェンス実施でギャップ対策を徹底し、損失を最小化しましょう。

事例を参考に事業展開を成功させよう

今回ご紹介した成功例は、ほんの一部の企業でしかありません。

実際には、企業の規模や業種に関わらず、事業展開に成功している事例は数多くあります。

ただし、事業展開の成功例は、正しいプロセスを踏んで、自社に合った戦略を実行した結果であるという共通点があります。

ご紹介した戦略やフレームワークを活用して、新たに事業展開に挑戦していただければ幸いです。

WaGAZINE読者さま限定!

企画が通る、新規事業企画書・ピッチテンプレ

新規事業部門のマネージャーの方や、

▼参考記事