クラウドネイティブとは?意味・メリット・技術・事例まで徹底解説

こんにちは。Wakka Inc.のWebディレクターの安藤です。

昨今は、クラウドネイティブといった単語をよく聞くようになりました。

IT業界の新しいトレンドになりつつあるようです。

しかし、単語自体はよく耳にしても、「クラウドに関連するのは分かるが、具体的な意味はよく分かっていない」「導入するとどのようなメリットがあるのかを詳しく知りたい」といった方も多いのではないでしょうか。

本記事では、

- クラウドネイティブの意味

- 導入することで得られるメリット

- 具体的な技術の内容

について詳しく解説します。

クラウドネイティブについて深く理解し、導入のきっかけにできるよう、ぜひとも本記事をお役立てください。

開発リソース不足にお悩みがある方はラボ型開発がおすすめ。

最適なプロジェクト体制で優秀な人材を低コストで確保できます。ラボ型開発に興味がある方は「【保存版】成長企業が導入するWakkaのラボ型開発」に詳しいサービス内容を掲載しているのでご覧ください。

WaGAZINE読者さま限定!

ラボ型開発サービス導入事例集

エンジニアや開発リソースを確保したい方、

クラウドネイティブとは?

クラウドネイティブは専門機関によって定義されていますが、専門用語が多く難解に感じる方が多いかもしれません。

また、クラウドネイティブと意味が似ている言葉も数多く存在しています。

本章では、

- クラウドネイティブの定義

- 類似する他の用語との違い

クラウドネイティブとは、単にシステムをクラウド環境で構築するだけではなく、クラウドの利点を最大限に活用することを意味しています。

Cloud Native Computing Foundation(以下、CNCF)は、クラウドネイティブを次のように定義しています。

クラウドネイティブ技術は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなどの近代的でダイナミックな環境において、スケーラブルなアプリケーションを構築および実行するための能力を組織にもたらします。このアプローチの代表例に、コンテナ、サービスメッシュ、マイクロサービス、イミュータブルインフラストラクチャ、および宣言型APIがあります。これらの手法により、回復性、管理力、および可観測性のある疎結合システムが実現します。これらを堅牢な自動化と組み合わせることで、エンジニアはインパクトのある変更を最小限の労力で頻繁かつ予測どおりに行うことができます。

【引用】CNCF Cloud Native Definition v1.0

クラウドネイティブはクラウドの利点を活用することで、より良いサービスやプロダクトを実現する取り組みです。

積極的に開発に取り組めば、画期的な製品を開発できる可能性が高まります。

なお、引用内の用語の意味はそれぞれ以下の通りです。

パブリッククラウド・プライベートクラウド・ハイブリッドクラウド

まず、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドについてです。

一般的に「クラウド」と呼ばれるものは、パブリッククラウドを指すことが多く、代表的な例としてはAWSやAzureなどがあります。

一方、プライベートクラウドは、特定の企業向けに提供されるクローズドなクラウド環境を指します。

ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウド、またはオンプレミス(自社所有のシステム環境)を組み合わせた構成です。

スケーラブルなアプリケーション

同じ文中に、スケーラブルなアプリケーションと出てきます。

スケーラブルとは、「拡張性に優れた」ことを意味するIT用語です。

つまり、クラウドネイティブ技術によって拡張も縮小も容易で、柔軟性のあるアプリケーション=スケーラブルなアプリケーションの構築が可能になると示されています。

疎結合システム

3つ目の文にある疎結合システムとは、システム部品同士が密接につながっていない、分離が容易な部品で構成されたシステムのことです。

疎結合の特性を持っていることが、拡張性の高さを裏づける根拠となります。

その他の専門用語

コンテナ・サービスメッシュ・マイクロサービス・イミュータブルインフラストラクチャ・宣言型APIについては、後ほど詳しく解説しますが、いずれもクラウドネイティブの具体的な技術を指す名称です。

最後に、CNCFによるクラウドネイティブの定義を端的にまとめます。

- クラウドネイティブの技術とは分離性の高い部品を構築するためのもの

- 分離性の高い部品を組み合わせてクラウド上にアプリケーションを構築すれば、拡張性の高い柔軟な運用が可能になる

- 拡張性の高いアプリケーションは自動化も容易であり、今までは難易度の高かった変更リリースを、労力をかけず、神経もすり減らさず、頻繁に確実に実施できる

クラウドファーストとの違い

クラウドファーストはクラウドネイティブと混同されやすい用語ですが、意味はまったく異なります。

クラウドファーストは、システムを構築するときに、クラウドの利用を優先して検討することを意味する用語です。

あくまでクラウドの利用を優先するものなので、クラウドの利点を最大限に活用するクラウドネイティブほど深く踏み込んだものではありません。

クラウドファーストは「クラウドを優先的に活用すること」を意味すると覚えておきましょう。

クラウドバイデフォルトとの違い

クラウドバイデフォルトもクラウドファーストと似ていますが、意味には微妙な違いがあります。

クラウドバイデフォルトは、クラウドの利用を前提として、システム構築を検討する考え方です。

しかし、クラウドバイデフォルトもクラウドの利用を選択するレベルにとどまっており、クラウドネイティブほど踏み込んだ意味はありません。

クラウドバイデフォルトは「システム構築時にクラウドを第一候補とする」を意味すると覚えておきましょう。

クラウドリフトアンドシフトとの違い

クラウドリフトアンドシフトとは、オンプレミス環境で利用しているシステムをクラウドへ移行するための手法です。

リフトは、オンプレミス環境のシステムをそのままクラウド環境へ移行すること、シフトはクラウド環境へ移行したシステムを、徐々に改修してクラウド環境に最適化していくことを意味します。

オンプレミス環境のシステムをクラウド環境でそのまま利用するのはあまり効率的でなく、クラウドの特性も活かせません。

そのため、リフトするだけではなく、シフトによってシステムをクラウドに適した形へと段階的に進化させることが、クラウドリフトアンドシフトの本来の目的です。

なぜクラウドネイティブが注目されるのか

ここまでは、クラウドネイティブの定義や他の用語との違いについて解説してきました。

ではなぜ今、クラウドネイティブが注目され、求められるのでしょうか。

クラウドネイティブが求められる理由は以下の通りです。

- ビジネスの変化に対してスピーディに対応するため

- システムに柔軟性が必要なため

- システムの運用コスト増大を抑えるため

本章では、クラウドネイティブが求められている理由について解説します。

クラウドネイティブを導入するのは決して簡単なことではありませんが、導入することで得られるさまざまなメリットがあります。

本章では、システムをクラウドネイティブ化することで得られる以下のメリットについて解説します。

- スピーディな開発ができる

- プラットフォームの独立性が高い

- 運用コストを抑えられる

クラウドネイティブを導入した際の効果をイメージしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

スピーディな開発ができる

クラウドネイティブなアプローチで開発を進めることで、開発期間を短縮しつつ、高品質なシステムを開発できます。

詳しくは後述しますが、クラウドネイティブなアプローチとはシステムの機能を小さく区切り、独立したサービスとして構築するものです。

個々のサービスが密接に結合していないため、変更したときの影響を最小限にとどめられます。

また、変更をリリースするときにシステムを停止して利用者に影響を与えることもないため、スピーディなリリースができるようになります。

プラットフォームの独立性が高い

クラウドネイティブな環境なら、システムを稼働させる土台であるプラットフォームについて過剰に心配する必要がありません。

ここでいうプラットフォームとは、ハードウェア、OS、ミドルウェアなど、アプリケーションを動作させるために必要な基盤全体を指します。

もちろん、クラウド環境を利用していても、モノリシックなシステムであればOSやミドルウェアと密接に結合しているため、完全に無視はできません。

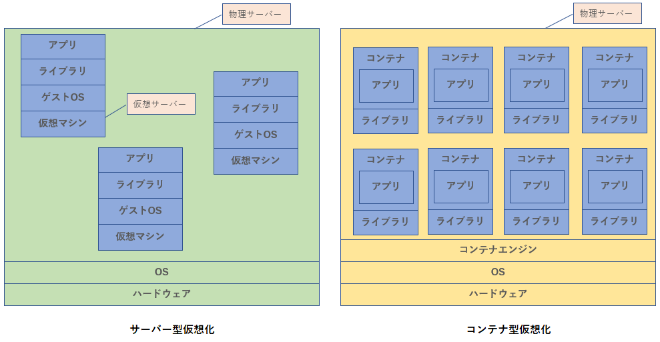

しかし、クラウドネイティブなシステムの場合は、コンテナと呼ばれる仮想化技術が使われているため、ハードウェアやOSの互換性などにも対応してくれます。

したがって、開発者はプラットフォームを意識しなくても、価値あるアプリケーションの提供にリソースを集中できます。

運用コストを抑えられる

クラウドネイティブは運用コストを抑える効果も期待できるものです。

自前でサーバーやストレージを所有してシステムを運用する場合、システムを利用するのに必要なリソースを見積もり、あらかじめ必要なリソースに余裕を持たせた環境を構築するものです。

しかし、システムが稼働した当初は余分なリソースに対してコストがかかります。

クラウド環境でシステムを運用する場合は、実際に使用したリソースに対してのみ料金が発生するため、余分なコストをかけることなく運用できます。

また、リソースの拡張や縮小が容易にできるため、一時的に大量のリソースを消費する場合は必要な期間だけ必要な量のリソースを追加し、不要になれば縮小することによって、コストをさらなる節約が可能です。

さらに、クラウドネイティブの技術を使用すると、システムのリリースや運用監視など、自動化できる部分が増えるため、運用にかかる人的なコストも減らせます。

WaGAZINE読者さま限定!

ラボ型開発サービス導入事例集

エンジニアや開発リソースを確保したい方、

クラウドネイティブのデメリット

クラウドネイティブは有用性が高いアプローチですが、以下のようなデメリットにも注意が必要です。

- 初期導入コストや学習コストが高い

- 社内文化の刷新や組織の変革が必要になる

- セキュリティ・ガバナンスが難しい

デメリットに備えておかなければ、導入後に想定した効果を得られなくなる恐れがあります。

それぞれ順番に解説します。

クラウドネイティブの定義・求められる理由・導入することで得られるメリットやデメリットについてご理解いただけたでしょうか。

本章では、クラウドネイティブを実現するために使われている以下の技術について解説します。

- コンテナ

- マイクロサービス

- サービスメッシュ

- 宣言型API

- イミュータブルインフラストラクチャ

それぞれの技術を理解すれば、クラウドネイティブをより適切に活用できます。

クラウドネイティブの技術はコンテナをベースに構成されます。

ただし、多くのコンテナを組み合わせてひとつのシステムを構築するため、複雑化したコンテナを管理するツールが欠かせません。

コンテナを管理するツールで代表的なものとして、

- Docker(ドッカー)

- Kubernetes(クバネティス/クーバネティス)

などが挙げられます。

DockerはLinuxベースのコンテナ管理システム、KubernetesはGoogle社が開発したオープンソースのコンテナオーケストレーションシステムです。

いずれもクラウドネイティブで多用されるツールです。

マイクロサービス

マイクロサービスとは、アプリケーションを独立可能な最小単位に分割し、コンポーネント化する設計思想です。

複数のマイクロサービスを組み合わせてアプリケーションの機能を構築します。

マイクロサービス同士の連携はAPIを介して行うため、サービス間が密接なつながりを持つことはありません。

そのため、開発・テスト・リリースを独立して実施でき、拡張性の高いアプリケーションを構築できます。

また、特定のサービスに障害が発生した場合も、障害カ所を切り離せるので、システム全体に影響をおよぼすことなくサービスの提供を継続できます。

サービスメッシュ(Istioなど)

複数の小さなサービスが連携して機能するマイクロサービスは、独立性が高く分離が容易なため、さまざまなメリットが得られると説明しました。

例えば、特定のサービスの負荷が高くなれば、同じサービスのコンテナを増設することで、複数のコンテナをひとつのシステムとしてコントロールできます。

サービスの拡張に伴い、サービス間の通信はしだいに複雑化するため、効率的に管理しなければなりません。

このような課題に対し、サービス間の通信を効率的に管理するために利用する仕組みがサービスメッシュです。

サービスメッシュは、通信の負荷分散・トラフィックの最適化・セキュリティの高い通信を実現する機能などを提供するインフラ系のツールです。

サービスメッシュを利用すれば、アプリケーションを改修しなくても追加機能を導入できます。

代表的なツールにIstio(イスティオ)と呼ばれるオープンソースのサービスメッシュがあります。

Istioは大規模でより複雑になったサービスメッシュの管理に力を発揮するツールであり、効率的な運用を実現するうえで有用です。

宣言型API

マイクロサービス同士の連携は原則としてAPIを介して行います。

クラウドネイティブの場合、宣言型APIを使用するのが特徴です。

呼び出すサービスに実行させたい命令を出すのではなく、最終的に得たい結果だけを宣言し、宣言どおりの結果を得ようとするのが宣言型APIです。

「宣言型」という言葉が分かりにくいため、対となる「命令型」と比較しながら詳しく解説します。

命令型とは、アプリケーションに対して具体的に実行させたいコマンドを伝えることで命令し、実行させる方法です。

コマンドを実行した結果としてアプリケーションはあるべき状態に到達します。

しかし、コマンドの実行が失敗するなど、必ずしも意図した結果が得られるとは限りません。

命令型に対して、宣言型は最終的にどういう結果が得られるべきかを宣言し、アプリケーションを動作させる方法です。

具体的な内容を指示するのではなく、最終結果だけを伝えて詳細のプロセスは呼び出すAPIに任せる点が特徴です。

部下にやるべきことを細かく指示する上司と、最終的なゴールイメージだけを伝えて具体的な作業方法は部下に任せる上司の違いをイメージすると分かりやすくなります。

命令型の場合は実行に失敗する可能性があるため、ユーザーは処理結果を監視し、失敗したときのリカバリー対策まで打たなければなりません。

対して、宣言型ではユーザーが最終的に得たい結果だけを伝えるため、宣言型APIは得たい結果を出すために自律的に動きを制御します。

つまり、クラウドネイティブでは宣言型APIを使用することで、システムの監視にかかる負荷を下げられます。

イミュータブルインフラストラクチャ

イミュータブルインフラストラクチャとは、直訳すると不変のインフラを意味します。

不変とは、インフラの状態が変わらないことです。

従来のインフラは、長期間のシステム運用でOSやミドルウェアにパッチを適用するなどの変更が必要な場合、変更のたびに状態が変化していました。

イミュータブルインフラストラクチャでは、変更が適用されたOSやミドルウェアの環境を新たに立ち上げ、古い環境は捨ててしまいます。

つまり、運用中の実行環境には変更を加えないため、インフラの状態は変化しません。

インフラの状態が変化しなければ実行環境の状態管理が不要となるため、障害や管理コストの削減につながります。

クラウドネイティブ開発のアプローチ

クラウドネイティブな環境でアプリケーションを開発するには、どのようなことが必要になるのでしょうか。

本章では、クラウドネイティブのアプリケーションを開発するうえでポイントになる以下の考え方を解説します。

- CI/CD

- DevOps

- アジャイル開発

- サーバーレス

これらの手法は、それぞれプロジェクトの内容や開発したいサービス・プロダクトによって使い分ける必要があります。

CI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)

CI/CDとは、Continuous Integration/Continuous Deliveryの略です。

日本語訳では継続的インテグレーション・継続的デリバリーなどと訳されます。

継続的インテグレーションは、バラバラに作成されたソースコードを統合し、ビルド・テストするプロセスを自動化することです。

継続的デリバリーは、開発されたアプリケーションをユーザーに提供するためのリリースのプロセスを自動化します。

つまり、アプリケーションの追加や変更を常に自動でテストし、自動でリリースできる状態にしておくことで、頻繁な変更を安全に実施する手法と捉えられます。

頻繁なアプリケーションの変更はクラウドネイティブの大前提なので、継続的なリリースに耐えられる仕組みがあることは重要なポイントです。

DevOps

DevOps(デブオプス)とは、開発チームと運用チームが協調してシステム開発を行うことを意味する概念です。

開発チーム(Development)のDevと運用チーム(Operations)のOps、それぞれ3文字を取って名付けられました。

DevOpsの概念では、開発チームと運用チームが協力し、システムを通じてビジネスの価値を高めるだけでなく、ビジネスの価値をより確実かつスピーディにユーザーに届けられます。

開発チームと運用チームはお互いの利害が一致しないため、対立構造が生まれることがよくあります。

開発チームの役割はシステムに機能の追加や改修を加えることで、運用チームの役割はシステムを安定稼働させることです。

一般的にシステムに機能の追加や改修を加えることは、システムの安定稼働を損ねるリスクがあるため、両チームの利害が対立しやすくなります。

しかし、それぞれの役割は開発・運用するシステムによってビジネスの価値をより高めるといった、共通の目的を有しています。

つまり、DevOpsの概念を採り入れることは、同じ目線で目的を共有し、お互いを尊重・信頼して協調できるように、社内組織の文化を改善することが含まれているわけです。

アジャイル開発

アジャイル開発とは、短期間の開発を何度も繰り返しながらシステムをブラッシュアップしていく開発手法です。

設計・開発・テストの工程を1~2週間程度の短期間で区切って実施し、その都度完成した機能をリリースします。

要件変更に柔軟に対応できるため、目まぐるしいビジネスの変化にも強い開発手法です。

また、小規模な開発を繰り返すので、人員やコストを節約しやすく、リソースが限られる中小規模の企業でも実施しやすいというメリットもあります。

ただし、アジャイル開発はスピーディな開発を前提とするため、大規模なシステムや多機能で複雑なシステムの開発といった、長期的な開発期間を要するプロジェクトには不向きです。

加えて、クライアントやユーザーとの綿密なコミュニケーションも欠かせません。

クライアントやユーザーとコミュニケーションを取る機会を設けられないプロジェクトであれば、別の開発手法を検討しましょう。

サーバーレス

サーバーレスとは、サーバーレスアーキテクチャを活用した開発を指します。

通常、システムを稼働させるサーバーを構築して運用するには、サーバーのメンテナンスが必要です。

また、システムが使用するリソースの状況を、常に監視する体制を取らなければなりません。

一方、サーバーレスとは、従来のサーバー運用とは異なり、容量を意識せずリソースを柔軟に利用できるサービス形態です。サーバーレスを採用すれば、開発者はインフラのことを考慮することなく、アプリケーションの開発だけに集中できます。

サーバーレスサービスは、プログラムの実行時間に対して課金されるため、コストを抑えることにもつながります。

加えて、サーバーの管理にかかるコストや労力を削減できるのもサーバーレスの魅力です。

クラウドネイティブなアプリケーション開発のご相談はWakka Inc.まで

Wakka Inc.では、専門性の高いチームがお客様のニーズに寄り添い、それを実現するアイデアをご提案します。

フルスクラッチ開発の具体的な進め方や費用感などが知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。(構想段階で形になっていないアイデアでも問題ありません)

発想力と細部にわたる設計・開発力で、成功に向けて着実にサポートします。

クラウドネイティブ導入の進め方

本章では、クラウドネイティブを導入する際の進め方について解説します。

Cloud Native Trail Mapの必須の3ステップ

ここからは、クラウドネイティブ化において必須とされる以下の3ステップについて簡単に解説します。

- コンテナ化

- CI/CD

- オーケストレーションとアプリケーションの定義

1.コンテナ化

前述した通り、コンテナはクラウドネイティブのベースとなる仮想化の技術です。

Cloud Native Trail Mapでは、最初のステップでコンテナ化を進めることを推奨しています。

Dockerコンテナなどを使用して、アプリケーションをコンテナ化していきましょう。

分割可能なアプリケーションについては徐々に分割を進め、最終的にはマイクロサービスとして機能を実装するプロセスが有効です。

2.CI/CD

CI/CDも前述した通り、ソースコードの統合・テスト・ビルド・リリースを継続的に自動実行する仕組みです。

ビジネス環境の変化にスピーディに対応するのがクラウドネイティブの狙いなので、クラウドネイティブ化に向けては早い段階で達成しておくべきステップです。

コンテナ化よりも、まずはCI/CDの方を先に実施すべきとの意見もあります。

3.オーケストレーションとアプリケーションの定義

オーケストレーションとアプリケーションの定義も重要なステップです。

Kubernetesなどのオーケストレーションツールを活用することで、コンテナの管理や設定・調整を自動化し、アプリケーションを安定的に稼働させることが可能です。

アプリケーションを構成する大量のコンテナやマイクロサービスは、複雑な組み合わせを管理しなければならないため、オーケストレーションシステムを使用しましょう。

本章では、実際にクラウドネイティブを活用した事例を紹介します。

紹介する事例は以下のケースです。

- AWS・Google Cloudなどのグローバル事例

- 国内企業の導入事例(EC・金融・製造業など)

自社と異なる業種・業態の事例を参考にすることで、クラウドネイティブ導入の具体的なイメージがつかみやすくます。

最後に成功事例から学べるポイントをまとめているので、あわせて参考にしてください。

本記事をここまでお読みになって、「うちの会社にクラウドネイティブなんて導入できるのだろうか?」と思われた方もいるかもしれません。

たしかにクラウドネイティブを導入するのは簡単ではありません。

社内組織の文化は一朝一夕で変えられるものではありませんし、クラウドネイティブに必要な知識と技術を持った技術者が不足している点も、導入を難しくする要因です。

単に技術だけを採り入れてみても、クラウドネイティブ化はうまくいきません。

しかし、難しいからと手を出さないでいると、モノリシックなシステムに縛られてビジネスの変化に追いつくのが困難になります。

まずは、クラウドネイティブがどのようなものかしっかりと理解を深め、自社に適しているかを見極めるのが大切です。

そして、採り入れるのであれば可能なところから、自社に適したアプローチで計画的に進めていきましょう。

本記事がクラウドネイティブ化を進めるきっかけとしてお役に立てば幸いです。

WaGAZINE読者さま限定!

ラボ型開発サービス導入事例集

エンジニアや開発リソースを確保したい方、

学生時代にWebサイトを自作したことがきっかけでWebの世界に。制作会社でデザイン、WordPressテーマ開発の実務を経て、テクニカル・ディレクターとして大規模サイト構築のディレクションを経験。2021年からWakka Inc.の日本拠点でWebディレクターとして参画。最近はブロックエディタになったWordPressをもう一度、勉強しています。