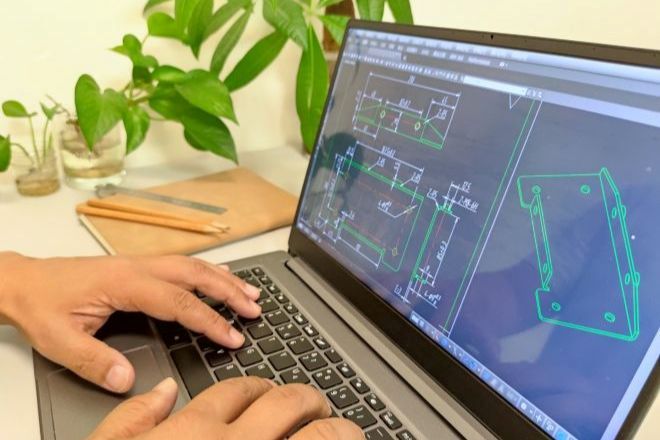

システム構成図とは?作り方やメリットまで徹底解説

こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。

「システム構成図、どうやって作れば良いんだろう?」

「間違った図を提出して、手戻りになったらどうしよう……」

ITプロジェクトに携わっていると、システム構成図の作成に頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。

特に経験の浅いエンジニアやプロジェクトマネージャーにとっては、「何を書くべきか」「どこまで詳細にすべきか」などの判断が難しい作業です。

本記事では、システム構成図の基礎知識から、誰でも分かりやすい図を作成するための具体的な作り方を解説します。

また、作成するメリットや注意点も紹介するので、システム設計や運用に関わる方はぜひ参考にしてください。

WaGAZINE読者さま限定!

【無料】そのまま使える

システム開発の流れを知りたい方や、

そもそもシステム構成図とは

システム構成図とは、システムを構成するハードウェアやソフトウェア、ネットワークなどの要素と、それらの接続・連携方法を視覚的に表現した図です。

システム構成図があることで、エンジニアやプロジェクトマネージャー、さらには営業担当者まで関係者全員がシステムの全体像を正しく共有できます。

複雑なシステム開発プロジェクトにおいて、認識のズレを防ぎ、円滑なコミュニケーションを実現するために欠かせない存在です。

アーキテクチャ図やシステム設計図とは何が違うのか

システム構成図とよく似た言葉に「アーキテクチャ図」や「システム設計図」があります。

各図では視点や目的が異なり、それぞれ別の役割を持っています。

それぞれの図が「誰に」「何を」伝えるためのものなのかを理解し、適切に使い分けることが重要です。

アーキテクチャ図との違い

システム構成図は何(What)で構成されているかを具体的に示した図です。

一方で、アーキテクチャ図は、、ビジネス/非機能要件を満たすための構成要素(What)とその関係、設計方針(Why/How)を適切な抽象度で示す図を指します。

例えば、システム構成図には「AWSのEC2インスタンス」が描かれますが、アーキテクチャ図では「なぜマイクロサービスアーキテクチャを採用したのか」といった背景や概念が表現されます。

より抽象度が高く、ビジネスサイドへの説明にも用いられるのがアーキテクチャ図です。

システム設計図との違い

システム設計図は、主にソフトウェアの内部構造に焦点を当てた、より詳細な図です。

UML(統一モデリング言語)で描かれるクラス図やシーケンス図、データベースのテーブル構造を示すER図などがシステム設計図にあたります。

システム構成図がシステム全体を示す骨格である一方、システム設計図は個々の機能やコンポーネントの内部構造を詳細に記述し、主に開発者が実装時に参照します。

システム構成図の主な種類

システム構成図は、目的や表現したい情報の粒度に応じて、いくつかの種類に分けられます。

プロジェクトの状況や説明する相手に合わせて、最適な図を選択することが大切です。

Webシステム構成図

ユーザーの操作からWebサーバー、アプリケーションサーバー、データベースまでの処理の流れや連携関係を視覚的に示す図です。

ロードバランサーやファイアウォールなども含め、Webサービス全体の構造を俯瞰できるのが特徴です。

システムの全体像を関係者間で共有したり、開発・運用フェーズでボトルネックを把握したりする際に役立ちます。

ネットワーク構成図

IPアドレスやVLAN、サブネットマスクなど、ネットワークの論理的な接続関係やデータの流れを抽象的に表現した図です。

物理的な配置に縛られず、システムが機能的にどうつながっているかを示します。

ネットワークの設計や、通信トラブルの問題処理を行う際に中心的な役割を果たします。

サーバー構成図

Webサーバー・アプリケーションサーバー・データベースサーバーなど、システム内の各サーバーの役割と構成を示した図です。

また、それぞれの接続関係にも焦点を当てたものがサーバー構成図です。

サーバーのOSやスペック、インストールされているミドルウェアなどの情報も記載されることがあります。

システムの処理性能を把握したり、サーバーの増強計画を立てたりする際に役立ちます。

インフラ構成図

サーバー、ネットワーク、ストレージといったシステム基盤(インフラ)全体を包括的に示す図です。

特にAWS・Azure・GCPなどのクラウドサービスを利用する場合、VPC(仮想プライベートクラウド)や各種マネージドサービスを含めた全体像を描写するためによく使われます。

オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド構成などを表現するのにも適しています。

※表は、横にスクロールできます

| 図の種類 | 目的 | 主な記載内容 | 主な読み手 |

|---|---|---|---|

| Webシステム構成図 | Webアプリケーションの構成要素と連携方法を視覚化する。 | ユーザー・Web/APサーバー・DB・ロードバランサー・ファイアウォールなど | 開発者、インフラエンジニア、PM |

| ネットワーク構成図 | ネットワーク機器の接続トポロジーと通信経路に特化して示す。 | ルーター・スイッチ・ファイアウォール・IPアドレス・VLANなど | インフラエンジニア、NW管理者 |

| サーバー構成図 | サーバーの構成と役割、接続関係に特化して示す。 | Webサーバー・DBサーバー・APサーバーなどの役割・スペック・OSなど | インフラエンジニア、運用担当者 |

| インフラ構成図 | システムを支えるインフラ全体の構成と接続関係を示す。 | サーバー・ネットワーク・ストレージ・セキュリティ機器・クラウドサービス全体 | インフラエンジニア、運用担当者 |

システム構成図を作成する3つのメリット

手間をかけてシステム構成図を作成することには、プロジェクトを円滑に進めるための大きなメリットがあります。

主なメリットを3つ紹介します。

システムの全体像を可視化できる

複雑に絡み合ったシステムも、図にすることで各要素の関係性が一目瞭然になります。

システムの全体像を可視化できるのは、システム設計者にとって大きなメリットです。

結果として、プロジェクトに新しく参加したメンバーでも、迅速にシステムの全体像を理解できます。

関係者全員が同じ地図を持つことで、認識を共有しコミュニケーションを取れるようになります。

問題点が早期発見できる

システムの全体像を俯瞰することで、設計上のボトルネックやセキュリティ上の脆弱性、単一障害点(SPOF)といった潜在的な問題点を発見しやすくなるのも利点の一つです。

例えば、特定のサーバーに処理が集中している箇所や、冗長化されていない重要な経路などが図から明らかになることがあります。

開発の早い段階で問題を発見できれば、手戻りを最小限に抑えられます。

将来的なシステムの拡張が容易に行える

システム構成図は、将来の機能追加やシステム改修時の重要な判断材料です。

どのような部分に手を入れるべきか、変更による影響範囲はどこまでか、といったことを図を見ながら検討できます。

しっかりとした構成図があれば、システムの拡張性や保守性を高め、長期的な運用を容易にします。

システム構成図の作り方7ステップ

本章では、実際にシステム構成図を作成するための手順を7つのステップに分けて具体的に解説します。

以下の手順に沿って進めれば、初心者でも迷うことなく構成図を完成させられます。

STEP①目的と読み手を明確にする

まずは、誰に何を伝えるための図なのかといった目的と読み手を明確にしましょう。

目的によって、記載すべき情報の詳しさ(粒度)が大きく変わるため、最初のこのステップが特に重要です。

※表は、横にスクロールできます

| 読み手 | 目的 | 適切な粒度 / 記載すべき情報 |

|---|---|---|

| 経営層・営業 | システムの概要説明、提案 | 抽象度を高くし、主要なサービスや機能に絞る。コストやビジネス価値が分かる情報を加える。 |

| プロジェクトマネージャー | 進捗管理、課題把握 | 全体像が分かる中程度の粒度。外部連携システムや担当チームの境界を明確にする。 |

| 開発・インフラエンジニア | 設計、開発、トラブル対応 | 非常に詳細な粒度。サーバーのスペック、IPアドレス、ミドルウェアのバージョンなど具体的な情報を記載。 |

| 新規参画メンバー | システムのキャッチアップ | 全体像が分かる中程度の粒度。主要なデータの流れや各コンポーネントの役割を中心に記載。 |

STEP②図に含める範囲と構成要素を洗い出す

目的と読み手が決まったら、図に記載すべき構成要素をすべてリストアップします。

サーバー・ネットワーク機器・ミドルウェア・データベース・外部連携サービスなど、漏れがないように洗い出しましょう。

既存の設計書や設定ファイルを確認したり、関係者にヒアリングしたりして情報を収集します。

STEP③構成要素間の関係性を整理する

洗い出した要素が、互いにどのように関係しているのかを整理しましょう。

物理的な接続状況、論理的なデータのやり取り、システム間の依存関係などを線で結びながら明確にしていきます。

以上のプロセスを通じて、システムの動作原理を再確認できます。

STEP④ツールを選び、下書き(ラフスケッチ)を作成する

後ほど紹介する作図ツールを選び、まずは自由に下書きを作成しましょう。

最初から完璧な図を目指す必要はありません。

手書きやホワイトボードで大まかな配置や線の流れを描いてみるのも良い方法です。

ラフスケッチの段階で全体バランスを確認することで、清書段階での大きな手戻りを防ぎます。

STEP⑤アイコンや記号を使って清書する

下書きをもとに、誰が見ても直感的に理解できるアイコンや記号を使って清書します。

特にクラウドサービスを描く場合は、AWSやAzureなどが提供している公式のアーキテクチャアイコンを利用すると、分かりやすさが格段に向上します。

図の凡例(アイコンや線の意味を説明する注記)を作成し、要素をきれいに整列させるなど、レイアウトにも配慮しましょう。

STEP⑥関係者でレビューし、フィードバックを反映する

作成した図が正確で、誰にでも理解できるものになっているか、複数の関係者でレビューを行いましょう。

自分では気づかなかった間違いや、分かりにくい表現が見つかるはずです。

他のエンジニアやプロジェクトマネージャーなど、異なる視点を持つ人に見てもらうことで、図の客観性と正確性が高まります。

STEP⑦完成した図を書類化し、保管・共有する

レビューで得たフィードバックを反映し、図が完成したら、正式な書類として保管・共有します。

ファイル名にバージョン番号や日付を入れるルールを決め、ConfluenceやNotionや共有フォルダなど、チームメンバーがいつでも参照できる場所に保管しましょう。

「図がどこにあるか分からない」といった状態を避けることが重要です。

WaGAZINE読者さま限定!

【無料】そのまま使える

システム開発の流れを知りたい方や、

分かりやすいシステム構成図を作成する5つのポイント

ただ要素を並べるだけでなく、もう一歩進んだ「伝わる」システム構成図を作成するための5つのポイントを紹介します。

本章で紹介するコツを押さえるだけで、図のクオリティが格段にアップします。

役割を明確にする(製品名より役割名)

Amazon EC2やOracle Databaseといった具体的な製品名を書くだけでなく、各要素がシステム内でどのような役割を果たしているのかを併記しましょう。

例えば、「Webサーバー ”Amazon EC2”」や「顧客データベース ”Oracle Database”」のように記述することで、専門知識がない人に各要素の機能が伝わりやすくなります。

情報を整理し、適切な粒度で描く

一枚の図に情報を詰め込みすぎると、かえって分かりにくくなってしまいます。

目的と読み手に合わせて情報の粒度を調整し、不要な詳細は大胆に省略する勇気も必要です。

もし詳細な情報が必要な場合は、全体像を示す図とは別に、特定の機能やコンポーネントに焦点を当てた詳細図を作成しましょう。

詳細は別紙に記載すること

IPアドレス一覧やサーバー仕様、ミドルウェア設定値といった細部は、図を複雑化させるだけなので無理に書き込まないようにしましょう。

こうした情報は別紙や補足資料にまとめ、図から参照リンクを貼る方がスマートです。

図はあくまで全体の関係性を理解するためのものと割り切り、シンプルさを保つことを心がけましょう。

表記ルール(記号・色・線)を統一する

図全体で、記号や色、線の種類といった表記のルールを一貫させることが重要です。

例えば、以下のようなルールを最初に決めておきましょう。

※表は、横にスクロールできます

| 項目 | ルール |

|---|---|

| 色 | 外部サービスは青、自社システムは緑 |

| 線 | データの流れは実線、制御や命令の流れは点線 |

| アイコン | クラウドサービスは公式アイコンを使用 |

ルールを図の隅に(凡例)として記載しておくことで、誰もが迷わずに図を読み解けるようになります。

データの流れと制御の流れを区別する

システム構成図には、主にデータフローとコントロールフローと呼ばれる2つの流れがあります。

データフローは、ユーザーが入力したデータの処理方法や、データベースに保存されるまでといったデータの流れです。

一方コントロールフローは、システムが別のシステムを呼び出すAPIコールなどの制御の流れであり、両者では意味合いが異なります。

システム構成図を作成するには、線の種類(実線と点線など)や矢印の形で区別して描きましょう。

そうすることで、システムの動的な振る舞いをより正確に表現でき、処理順序や依存関係の理解も深まります。

テンプレートやアイコン素材を活用する

作図ツールには、一般的なシステム構成に対応したテンプレートが多数用意されています。

また、AWSやAzure・Google Cloudなどの主要なクラウドベンダーは、自社サービスの公式アイコン素材を無料で提供しています。

こういったツールは、ゼロから作成する手間を大幅に削減できるため、ぜひ積極的に活用しましょう。

また、誰が見ても分かりやすい、見栄えの良い図が効率的に作成できます。

システム構成図の作成に役立つツール

システム構成図の作成を効率化し、共同作業をスムーズにするためのツールは数多く存在します。

本章では、特に人気が高く、初心者にもおすすめのツールを4つ紹介します。

※表は、横にスクロールできます

| ツール名 | 特徴 | 料金 | おすすめのユーザー |

|---|---|---|---|

| Miro | オンラインホワイトボードツール。共同編集に強い。豊富なテンプレートとアイコン。 | 無料プランあり | チームでのブレインストーミングから清書まで、リアルタイムで共同作業したい場合に最適。 |

| Cacoo | 国産のオンライン作図ツール。日本語のサポートが手厚く、直感的な操作性が魅力。 | 有料(無料トライアルあり) | 日本語環境で安心して使いたいチーム。シンプルで使いやすいツールを求める初心者。 |

| Lucidchart | 高機能なオンライン作図ツール。AWS構成図の自動インポートなど、強力な機能を搭載。 | 無料プランあり | 既存のクラウド環境を可視化したい場合や、複雑で大規模な図を作成したいプロフェッショナル。 |

| diagrams.net(draw.io) | 完全無料で利用できる高機能な作図ツール。Webブラウザ版のほか、デスクトップアプリも提供。 | 無料 | コストをかけずに本格的な作図をしたい個人やチーム。セキュリティ要件でオフライン作業が必要な場合。 |

Miro

Miroは、無限に広がるキャンバスを持つオンラインホワイトボードツールです。

リアルタイムでの共同編集機能が強力で、複数人で同時にアイデアを出し合いながら図を作成するのに最適です。

システム構成図専用のテンプレートやアイコンも豊富に用意されており、ブレインストーミングから清書まで、Miro一つで完結できます。

参考:Miro公式

Cacoo

Cacooは、日本の企業が開発・運営しているオンライン作図ツールです。

インターフェースやサポートが日本語に完全対応しているため、安心して利用できます。

直感的でシンプルな操作性が特徴で、初めて作図ツールを使う人でもすぐに使いこなせます。

参考:Cacoo公式

Lucidchart

Lucidchartは、世界中で利用されている高機能なオンライン作図ツールです。

特に、既存のAWS環境の情報を読み込んで、自動で構成図を生成する機能は強力です。

複雑な構成もきれいに描画でき、大規模なシステムを扱うプロフェッショナル向けの機能を多数備えています。

参考:Lucidchart公式

diagrams.net (旧draw.io)

diagrams.net(旧draw.io)は、すべての機能を完全無料で利用できるオープンソースの作図ツールです。

無料でありながら、有料ツールに引けを取らない豊富な機能と図形ライブラリを備えています。

Webブラウザ上で使える手軽さに加え、オフラインで利用できるデスクトップアプリケーション版もあり、セキュリティを重視する企業でも導入しやすいのが特徴です。

よくある失敗例と注意点

システム構成図を作成する上で、初心者が陥りがちな失敗例と対策について解説します。

これから紹介するポイントを事前に知っておくことで、手戻りのない質の高い図を作成できます。

情報が不足して理解できない

作成者本人にしか分からないような、情報が不足した図は意味がありません。

サーバーやサービスの名称や役割に加えて、システム間の連携内容が分かるように記述しましょう。

また、図の中で使われているアイコンや線の種類が何を意味するのかを「凡例」として記載することが重要です。

複雑すぎて読み手が混乱する

良かれと思って情報を詰め込みすぎた結果、かえって全体像が把握しにくい、複雑怪奇な図になってしまうケースです。

一枚の図ですべてを表現しようとせず、全体概要図と詳細図のように、目的や階層に応じて図を分割しましょう。

読み手が必要とする情報レベルを見極め、適切に情報を整理・抽象化することが必要です。

更新が止まり古い情報のままになる

システム構成図は、一度作って終わりではありません。

システムの改修やインフラの変更があったにもかかわらず図が更新されず、実態と乖離してしまう陳腐化がもっともよくある間違いです。

書類の保管場所をチームで共有し、システムに変更を加えた際には必ず構成図も更新するといったルールを徹底しましょう。

更新の担当者を決めておくのも有効です。

よくある質問(FAQ)

システム構成図に関して、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

システム構成図とネットワーク構成図の違いは何か

システム構成図は、サーバーやソフトウェア、クラウドサービスなどを含めたシステム全体の構成や連携関係を視覚的に示す図です。

対して、ネットワーク構成図は、ルーターやスイッチ、ファイアウォールといったネットワーク機器の接続関係やIPアドレス体系など、通信インフラに特化した詳細情報を表現します。

なお、システム構成図の中にネットワークの概要を含めるケースも多く、目的や読み手に応じて両者を使い分けることが重要です。

誰が作成するべきか

システム構成図は、システム全体をもっともよく把握しているインフラエンジニアやアプリケーション設計者が作成するのが一般的です。

一方で、プロジェクトマネージャーやディレクターが関係者から情報を集めながら全体像を取りまとめるケースもあります。

いずれの場合も重要なのは、一人で抱え込まず、チームでレビューを行い内容の正確性を担保することです。

無料で使えるツールは何?

diagrams.net(旧draw.io)は、すべての機能を完全無料で利用できる作図ツールで、機能面でも有料ツールに引けを取りません。

また、MiroやLucidchartにも無料プランが用意されており、機能に制限はあるものの、個人利用や小規模チームの用途であれば十分に対応可能です。

ExcelやPowerPointで作れるか

はい、作成可能です。多くの人にとって使い慣れたツールであり、簡単な構成図であれば手軽に作成できます。

ただし、図形同士の接続線を保ったまま移動するのが難しい、バージョン管理が煩雑になるなどのデメリットもあります。

更新はどのようなタイミングで行うのか

システム構成図の更新は、以下のようなタイミングで速やかに行いましょう。

・システムの仕様変更や機能追加があったとき

・サーバーの増設やクラウドの構成変更があったとき

・定期的なメンテナンスや棚卸しのタイミング

また、変更作業のチケットやタスクに「構成図の更新」を明記し、チェック項目として組み込むことで、更新漏れを防止できます。

まとめ:システム構成図を活用して設計・運用を効率化しよう

本記事ではシステム構成図の基本的な概念から具体的な作り方、分かりやすく描くためのポイント、そして便利なツールまでを解説しました。

システム構成図は、単に構成を可視化するだけの図ではありません。

プロジェクト関係者の認識を一致させ、円滑なコミュニケーションを促し、システムの品質や生産性を高めるための強力な手段です。

最初に取り組むべきは、本記事で紹介した7つのステップを使って、「誰に何を伝えたいのか」という目的を明確にすることです。

分かりやすいシステム構成図を描けるスキルは、エンジニアとして、またプロジェクトを率いる立場としてのあなたの価値を確実に高めてくれます。

WaGAZINE読者さま限定!

【無料】そのまま使える

システム開発の流れを知りたい方や、