オンライン決済システムの作り方とは?主要サービスや導入方法も解説

こんにちは。Wakka Inc.メディア編集部です。

ECサイトを運営するなら、インターネット上で決済を完結できるオンライン決済システムの導入は欠かせません。

また、昨今ではOMO(Online Merges with Offline)を導入し、ECサイトと実店舗で決済を一括管理する必要性も高まっています。

しかし、これからECサイトの構築や、実店舗のEC化をお考えの方の中には、決済システムの導入をどのように進めればよいか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、以下について詳しく解説します。

- オンライン決済システムとは

- オンライン決済の接続方式と種類

- オンライン決済システムの作り方

- 代表的な決済代行サービスの比較

自社サイトにオンライン決済システムの導入を検討される際には、ぜひとも本記事を参考にしてください。

手っ取り早く、電子決済をどのように導入すればいいのかを知りたい方は、「システム開発ハンドブックvol.1 電子決済システム」をダウンロードしてご覧ください。自社に合うEC決済方法の種類や手法をWakka Inc.のノウハウを交えてご紹介しています。

WaGAZINE読者さま限定!

システム開発ハンドブック

ECサイトでの売上増を目指している方、

オンライン決済システムとは

オンライン決済システムとは、購入した商品やサービスの料金支払い(決済)をインターネット上で完結できるシステムです。

インターネット上で商品やサービスを購入するECサイトはもちろん、飲食店や宿泊施設など実店舗での決済にも利用されています。

本章では、オンライン決済システムの基礎知識を解説します。

ECサイトにおける必要性

ECサイトの運営において、オンライン決済システムは欠かせない存在です。

理由としては、おもに下記の3つが挙げられます。

- 顧客は場所・時間を問わず、さまざまな決済方法で購入できる

- 販売機会の損失を防止できる

- 決済業務が自動化されて業務効率化・人件費削減につながる

オンライン決済が必要とされる背景には、近年におけるキャッシュレス決済の普及もあります。

クレジットカード・電子マネーなどに対応したオンライン決済は、ECサイトを運営する上で重要な存在です。

オンライン決済は、サブスクリプション(継続課金)に対応できる点も魅力のひとつです。

リピート購入の促進につながり、売上拡大が見込めます。

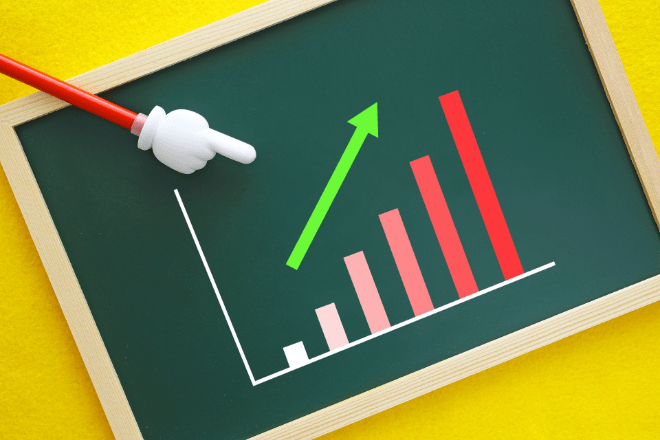

オンライン決済の市場規模

経済産業省の「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」によると、令和5年の日本国内のBtoC-ECの市場規模は24.8兆円、BtoB-ECの市場規模は465.2兆円と発表されました。

前年比も増加傾向にあり、商取引の電子化が進展している様子が伺えます。

オンライン決済の市場規模は、BtoC-ECに加えて、顧客と直接対面して決済する対面決済領域やBtoB-ECなどが拡大することに起因して今後も拡大すると予測されています。

オンライン決済システムを導入するメリット

本章では、オンライン決済システムを導入することで得られる主なメリットについて解説します。

利便性の向上により売上アップが期待できる

オンライン決済システムを導入すると、決済方法ごとに個別の対応をする必要がありません。

さまざまな決済方法をまとめてオンライン上で完結できます。

複数の決済方法から支払いやすい方法を選べるため、ユーザーの利便性が向上します。

ユーザーの利便性が向上すると、手続きがスムーズになって購入に対するハードルが下がるため、離脱を防止する効果が期待できるでしょう。

ユーザーがECサイトで商品を購入する際、普段よく利用する決済方法がなかった場合は離脱率が大きく上がります。

したがって、さまざまな決済方法に対応したオンライン決済システムを導入すると離脱率が下がり、顧客満足度の向上が見込めます。

売上アップには、離脱率の低下と顧客満足度の向上が不可欠な存在です。

運用負荷の軽減とコスト削減につながる

複数の決済方法を個別に導入した場合、運用の負担は大きくなります。

決済方法ごとに売上や請求を取りまとめて管理しなければならないからです。

オンライン決済システムを導入すれば、複数の決済方法から発生した売上をまとめて管理できます。

そのため、売上集計や請求業務、経理処理などの運用負荷を軽減でき、業務効率化とコスト削減にもつながるでしょう。

代金の未回収リスクを減らせる

代金の未払いや不正取引は、決済会社にとっても大きなリスクです。

オンライン決済システムを利用すれば、高度なセキュリティによって安全性の高い取引ができるため、リスクを減らせます。

また、もし不正取引などが発生した場合、システム側で不正取引に対する補償をしてくれるサービスもあります。

オンライン決済システムのデメリット

オンライン決済システムのデメリットを把握することで、リスクマネジメントに活用できます。

本章では、オンライン決済システムのデメリットを解説します。

導入費用や決済手数料が発生する

まず、オンライン決済システムを自社で開発する場合はシステム開発費用がかかります。

導入のために予算を確保しておきましょう。

また、決済代行サービスでも初期費用がかかる場合があります。

導入の際にかかる費用が、自社の予算に見合っているかチェックするのも大切です。

決済代行サービスでは初期費用と月額料金が無料というケースも少なくありません。

ただし、決済手数料は利用する決済方法や決済会社によって変わってきます。

自社で利用者の多い決済方法で決済手数料を比較し、利用するサービスを選ぶのがポイントです。

システム連携に工数がかかる

ECサイトとオンライン決済システムの連携には、2~3週間ほどを要します。

また、UI(ユーザーインターフェース)をブランドイメージに近付けるなどの仕様変更を加える場合には、さらに工数が増えることも少なくありません。

ECサイトとオンライン決済システムを連携させる際は、要件を明確化した上で、スケジュールに余裕を持たせるのが大切です。

決済方法によっては入金まで時間がかかる

決済代行サービスの入金サイクルが自社にとって適切かをチェックしておくのは非常に重要です。

なぜなら、入金サイクルがビジネスの資金繰りに与える影響は決して小さくないからです。

入金サイクルとは、売上が発生した日から自社に入金されるまでの期間を指します。

決済が完了した翌月、又は翌々月には入金されるのが一般的です。

しかし、即日入金など短期間で入金できるサービスも中にはあります。

あるいは、締め日が月に2回設けられているものもあるようです。

決済方法やタイミングによっては、思いのほか入金日まで時間が空いてしまうことも考えられます。

ビジネスの資金繰りを安定させるためにも、柔軟な入金サイクルが回せるサービスかどうかには着目しておきましょう。

オンライン決済システムの仕組みと流れ

オンライン決済は、おもに下記8つの工程で構成されています。

| 顧客 | 顧客が商品・サービスを選択し、支払い情報の詳細を入力して決済を開始する工程。 名前・住所などの基本的な情報に加えて、選択した支払い方法(クレジットカード・電子マネー・QRコードなど)に関する情報も入力する。 |

| 事業者 | 事業者が、顧客の支払い情報を受領してペイメントゲートウェイに送信する工程。 |

| ペイメントゲートウェイ | ペイメントゲートウェイが、支払い情報を承認するために決済代行業者に送信する工程。 |

| 決済代行業者 | 顧客の銀行やカード発行業者に問い合わせ、支払い情報の正確性と顧客の資金の有無を確認する工程。 |

| カード発行会社・決済ネットワーク | 取引の承認・拒否を決定して決済代行業者に結果を伝える工程。 |

| 決済代行業者 | カード発行会社・決済ネットワークの決定結果をペイメントゲートウェイに送信する工程。 |

| ペイメントゲートウェイ | 決済代行業者の応答を受領して、事業者に決済が正常に完了したかと通知する工程。 |

| 売上処理・送金 | 顧客が支払った金銭を事業者に送金する工程。 |

オンライン決済では、上記の工程が数秒で終了します。

なお、ペイメントゲートウェイとは、オンライン決済を仲介するプラットフォームです。

事業者は、ペイメントゲートウェイや決済代行業者と連携して取引を完了させるのが一般的です。

オンライン決済システムの接続方式

オンライン決済システムを利用するには、自社のECサイトなどから決済用サイトに接続が必要です。

接続方式には複数ありますが、おもに利用されるのは次の4種類です。

- リンク型

- トークン型

- API型

- メールリンク型

それぞれの内容と特徴を説明します。

リンク型

リンク型は、ECサイトなどから商品を購入して決済手続きに入るときに、決済会社の決済サイトに画面遷移して手続きを行う方式です。

ユーザーは商品を購入するときに決済サイトでクレジット番号などを入力しますが、決済サイトは決済会社のものなので、自社でユーザーのクレジット情報を管理する必要がありません。

また、強固なセキュリティ対策が施された決済サイトを利用することで、個人情報漏洩などのリスクを下げ、安心して運用できます。

トークン型

決済会社が提供するJavaScriptのプログラムを、自社のECサイト内でクレジット情報入力画面に埋め込み、トークンを生成して決済を行うのがトークン型です。

トークンとは、クレジット情報に代替して使われるパラメータのことで、クレジット情報をもとに生成します。

クレジット情報を直接保持せずに自社サイト内で決済するため、セキュリティを強化でき、個人情報漏洩のリスクを抑えられます。

API型

API型は、自社でSSL対応サーバーを構築し、商品を購入したユーザーから収集したクレジットカード情報を決済会社へ送信して決済を行う方式です。

決済会社へクレジットカード情報を送信することから、データ伝送型とも呼ばれます。

API型は自社のECサイトなどに決済機能を組み込むため、自社サイト内で決済を完結でき、画面遷移を減らせます。

また、自社サイトのデザインに合わせた統一感のある画面を構築できるのも特徴です。

メールリンク型

メールリンク型は、ユーザーが商品を購入したときに決済用URLをメールで案内し、決済会社の決済フォームから手続きをしてもらう方式です。

決済用URLは決済会社から提供されます。

ユーザーが購入した商品は、決済が完了したのを確認してから発送します。

リンク型のように、自社サイトに決済用サイトのリンクを設置しなくても良いため、自社サイトの改修が不要で容易に導入できるのが特徴です。

代表的なオンライン決済の種類

EC市場が急速に拡大している現在、さまざまなオンライン決済が普及しています。

本章では、どのようなオンライン決済方法があるのか、その種類を簡単に見ていきましょう。

クレジットカード決済

クレジットカード決済は、オンライン決済の中でも利用者が多い決済方法で、インターネット上で利用される決済方法のうち75%以上を占めていると言われます。

ECサイトで商品購入後、すぐに決済手続きを完了できる決済方法です。

決済手続きが完了したあとは、ユーザーとクレジット会社との間での代金取引となるため、事業者としては代金未回収のリスクが低いのが特徴と言えるでしょう。

コンビニ決済

ECサイトなどで購入した商品の代金をコンビニで支払う決済方法です。

クレジットカードを持っていない人でも利用でき、24時間365日どこででも利用できるのが大きな特徴でしょう。

幅広いターゲット層で利用され、クレジットカード決済に次いで利用者が多いと言われています。

ECサイトなどで商品の購入手続きが完了したあと、メールで通知される顧客番号などを利用してコンビニでの支払いが可能です。

また、商品の購入手続き後、払込票が送付されてくる場合は払込票でも支払えます。

銀行振込

利用方法はコンビニ決済とほぼ同じです。

ECサイトなどで商品の購入手続きが完了したあと、払込票を使って銀行で支払うか、ネットバンキングを利用して支払いができます。

代金引換

配送事業者が、購入商品の宅配と引き換えに商品代金を徴収する支払い方法です。

利用者にとっては、代金を支払ったのに商品が届かないといったリスクがないため安心ですが、別途手数料の負担が発生します。

キャリア決済

キャリア決済は、携帯電話会社のIDとパスワードを使用して支払いを行う決済方式です。

購入した商品の代金は携帯電話料金と合わせて支払います。

クレジットカードを持っていない人でも、携帯電話を持っていれば利用でき、決済時はパスワードを入力するだけで、利用しやすいのが特徴です。

若年層や女性の利用者が多い決済方法と言われています。

ID決済

ID決済とは、外部サービスに登録しているIDと連携し、ECサイトで買い物をする際の決済手続きを簡略化できる決済方法です。

外部サービスとはAmazon・楽天・PayPayなど、会員登録して利用している他のサービスを指します。

メールアドレスやクレジットカード情報などの登録の手間が省け、IDとパスワードの入力だけで決済が完結するため利便性が高く、カートの離脱を防止する効果も期待できるでしょう。

電子マネー決済

電子マネー決済は、あらかじめチャージされた電子マネーを利用して支払いをするプリペイド式の決済方法です。

一般的に電子マネーといえばSuicaやPASMOなどのカードをイメージしますが、オンライン上でも利用できるWebMoneyなどは、ECサイトでの決済にも利用できます。

オンライン決済システムの作り方

オンライン決済システムの作り方には、大きく分けて次の3種類の方法があります。

- 決済代行サービスを利用する

- ECプラットフォームの決済機能を利用する

- 自社で開発したサービスへ実装する

本章では、オンライン決済システムの作り方について、3種類の方法をそれぞれ具体的に解説します。

選択肢1. 決済代行サービスを利用する

代表的な決済代行サービスは下記の3つです。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| 回収代行サービス(NTTファイナンス株式会社) | ・BtoB、BtoCのどちらにも対応 ・国内の主要な決済方法に対応 ・請求業務の自動化が可能 |

| Bizケッサイ(株式会社ゼウス) | ・BtoB向け ・システム開発不要のメール決済でクレジット対応が容易 ・銀行振込決済を自動化できる ・口座振替決済が低コストで導入可能 |

| ペイジェント(株式会社ペイジェント) | ・BtoC向け ・国内の主要な決済方法に対応 ・多くのECサービスと連携しておりスムーズな導入が可能 |

決済代行サービスは導入・運用コストのほか、どのような業務を効率化できるのかや、対応している決済方法も確認して選びましょう。

選択肢2. ECプラットフォームの決済機能を利用する

ECプラットフォームとは、ECサイトを構築する際に基盤となるソフトウェア・システムです。

ECプラットフォームには、ECサイトに必要な買い物カゴ・決済機能などが組み込まれており、システム開発に求められるような高度なIT技術は不要です。

主要なECプラットフォームと、それぞれの特徴は下記の通りです。

| プラットフォーム名 | 特徴 |

|---|---|

| ASP(Application Service Provider) | ・低コストかつスピーディな立ち上げが可能 ・カスタマイズ性に期待できない ・shopify、楽楽リピートなどが代表的 |

| オープンソース | ・低コストでカスタマイズ性が高い ・セキュリティリスクを抱える可能性がある(解消するには専門知識を要する) ・EC-CUBE、CS-Cartなどが代表的 |

| パッケージ | ・カスタマイズ性やセキュリティが高くサポートを受けやすい ・コスト高になる場合がある ・W2 Repeat、ecforceなどが代表的 |

| モールEC | ・モールの機能やシステムを活用できる ・集客競争が激しくカスタマイズ性が低い ・楽天市場、Amazonなどが代表的 |

ECプラットフォームは、機能の豊富さ・カスタマイズ性・導入コスト・セキュリティなど、さまざまな要素を含めて検討するのが大切です。

どのような規模のECサイトを目指すのかや、どの程度の収益を狙うのか、といった項目とともに検討を進めましょう。

選択肢3. 自社で開発しサービスへ実装する

自社のECサイトがあり、ECサイトに合わせて決済機能もオリジナルで組み込みたい場合、オンライン決済システムを自社で開発する方法があります。

オリジナルの決済機能を組み込めば、決済手続きで決済会社のページに遷移するなど複雑な画面遷移がなく、自社サイトだけでスムーズに完結できるでしょう。

オンライン決済システムを自社で開発する方法は、ユーザーの利便性を損ねず自社サイトに決済機能を搭載できるのがメリットですが、プログラミングなどのITスキルを持った人材が必要です。

開発会社に開発を依頼する方法もあるので、自社に十分なITスキルがない場合は発注を検討するのが良いでしょう。

開発会社に依頼する場合は、オンライン決済システムの開発ノウハウや実績を持った、信頼できる会社を選びましょう。

オンライン決済システムの安全性と対策

オンライン決済システムを構築する上で、セキュリティリスクや不正利用リスクへの対策は重要です。

実際に、近年では多くの被害報告が確認されています。

本章では、セキュリティ対策の重要性とともに、具体的な対策案を解説します。

セキュリティリスクと対策案

オンライン決済を利用する上で、個人情報やカード情報の漏えいなどのセキュリティリスクを考慮するのは大切です。

セキュリティリスクへの具体的な対策案は、おもに下記の4つです。

| 対策案 | 詳細 |

|---|---|

| SSL暗号化 | データ通信を暗号化する技術。 ブラウザとWebサーバー間の通信を暗号化することで、第三者のデータ傍受や改ざんを防止する。 |

| ファイアウォール | 不正アクセスやサイバー攻撃から、内部ネットワークを保護するセキュリティシステム。 ネットワークの境界に設置する。 |

| アクセス制御 | システムやデータへのアクセスを特定のユーザーのみに制限するセキュリティ対策。 |

| 定期的な脆弱性診断 | システムやソフトウェアなどに存在するセキュリティ上の脆弱性を特定して評価するプロセス。 脆弱性を発見することでセキュリティリスクを軽減できる。 |

セキュリティリスクへの対策は「1度実施して終わり」ではありません。

デジタル技術と同様に、サイバー攻撃などの技術も日々進歩しているため、定期的に脆弱性を確認してセキュリティ対策を万全にしましょう。

不正利用の手口と対策案

オンライン決済システムにおける代表的な不正利用の手口は、おもに下記の4つです。

| 手口 | 詳細 |

|---|---|

| フィッシング詐欺 | 偽メールから偽サイトに誘導してクレジットカード番号・暗証番号を入力させる。 |

| なりすまし | 不正に入手したクレジットカード情報で本人になりすます。 |

| インターネットショッピング詐欺 | 架空のECサイトで商品を販売する。 |

| オンラインスキミング | Webサイトに不正なコードやスクリプト等を埋め込み、クレジットカード情報やその他の個人情報を不正に取得する手法。 |

上記の手口に対して、有効な対策は下記の通りです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 3Dセキュア | クレジットカード番号や有効期限などに加えて、別途登録したパスワードやワンタイムパスワードを入力してなりすましを防ぐ。 |

| トークン決済 | クレジットカード情報を、別の文字列(トークン)に変換して決済し、クレジットカードの情報漏えいを防止する。 |

| 属性・行動分析(不正検知システム) | ユーザーの過去の取引履歴やIPアドレスなどに基づき、取引のリスク評価を実施して、不正な取引かどうかを判別する。 |

| ブラックリスト管理 | 特定のIPアドレス・ドメイン・メールアドレス・電話番号など、許可しないリストを管理して不正アクセスや迷惑行為を防止する仕組み。 |

| 認証強化 | ITシステムやサービスにアクセスするユーザーの正当性を確認するプロセスを厳格化するための対策。 生体認証・ワンタイムパスワードなど、複数の要素を組み合わせて認証するのが一般的。 |

不正利用の被害を減らすには、ユーザーに注意喚起するとともに、オンライン決済システムを更新し続けることが大切です。

オンライン決済代行サービスの比較ポイント

本章では、オンライン決済代行サービスを利用する際に、サービスを選ぶために見ておきたいポイントについて解説します。

自社のターゲット層に合った決済方法か

ECサイトなどでオンライン決済する場合、前述したようにクレジットカード決済の利用率が高いため、クレジットカード決済は必須と言えるでしょう。

その他にどの決済方法に対応すべきかについては、自社の商品・サービスのターゲット層を踏まえて検討します。

決済方法の種類によってターゲット層が変わるため、自社商品・サービスのターゲット層が普段利用している決済方法には対応しておくべきです。

たとえば、10~20代の若年層がターゲットの場合、クレジットカードを持っていなくても利用しやすいコンビニ決済やキャリア決済に対応するなどが考えられます。

自社のターゲット層が利用する決済方法を外してしまうと、売上に大きく影響してしまいます。

そのため、ターゲット層がよく利用する決済方法に対応しているサービスをチェックしておきましょう。

利用する機能に見合った料金プランか

オンライン決済システムは、初期費用や月額費用が無料で導入できるサービスも多いのですが、有料の料金プランになっている場合もあります。

また、無料で導入できる場合も、決済手数料はクレジットカード会社や決済方法によって異なります。

たとえ高度なセキュリティや豊富な機能を提供してくれるオンライン決済システムであっても、使わない機能が多いわりにコストがかかりすぎると、適切なコストとは言えません。

自社の許容できる予算を踏まえて、利用したい機能に見合った自社にとって適切なコストのサービスかをしっかり見極めましょう。

自社のビジネスに合った課金方式か

オンライン決済システムの課金方式は、大きく分けて都度課金と継続課金があります。

都度課金とは、商品・サービスを購入するたびに支払いが発生する決済方法です。

つまり、一般的に使われる方式で、ECサイトで購入した商品の支払いなどが挙げられます。

継続課金は、継続的に利用する商品・サービスの決済に適した方式です。

たとえば、食品や日用品の定期配送や、サブスクリプション型サービスなどが挙げられます。

課金サイクルや金額は、サービスを利用する事業者が設定できます。

自社で取り扱う商品やサービスの提供形態に合わせて、必要な課金方式に対応しているかを確認しておきましょう。

ECサイトとの連携や後続業務の効率化につながる機能があるか

オンライン決済システムを選ぶ際には、

- 自社で運営しているECサイトと連携できるか

- 決済にともなう後続の業務を効率化できる機能を備えているか

といったポイントを押さえておくことも重要です。

ECパッケージやSaaSを利用して自社ECサイトを構築している場合、スムーズに連携できる機能を提供しているサービスもあります。

また、納品書や請求書の作成・発行機能を提供しているオンライン決済システムなら、決済にともなう後続の事務作業を効率化でき、運用負荷を下げられるでしょう。

WaGAZINE読者さま限定!

システム開発ハンドブック

ECサイトでの売上増を目指している方、

代表的なオンライン決済代行サービスを比較

本章では、代表的な決済代行サービスを紹介します。

それぞれのサービスの特徴を比較しながら見ていきましょう。

| サービス名称 | 初期費用 | 月額費用 | 決済手数料 | 決済方法 |

|---|---|---|---|---|

| PayPal(ペイパル) | 無料 | 無料 | 3.6% | クレジットカード決済 銀行振込 |

| SBペイメントサービス | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | クレジットカード決済 銀行振込 コンビニ決済 キャリア決済 ID決済 電子マネー決済 |

| PayPayオンライン決済 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ID決済 |

| 楽天ペイ(オンライン決済) | 無料 | 無料 | 4.0%~ | クレジットカード決済 ID決済 |

| Square(スクエア) | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | クレジットカード決済 銀行振込 コンビニ決済 キャリア決済 電子マネー決済 |

| Paidy(ペイディ) | 無料 | 無料 | 要問い合わせ | 銀行振込(口座振替) コンビニ決済 |

| Stripe(ストライプ) | 無料 | 無料 | 3.6% | クレジットカード決済 銀行振込 電子マネー決済 ID決済 |

| STORES請求書決済 | 無料 | 無料 | 電子マネー 1.98% クレジットカード 3.24% | クレジットカード決済 電子マネー決済 ID決済 |

PayPal(ペイパル)

世界200ヶ国以上の国にサービスを展開するPayPalは、全世界のユーザー数が4億人を超えるオンライン決済システムです。

100種類以上の通貨にも対応し、越境ECを導入するには欠かせないサービスと言っても過言ではありません。

大規模なビジネスに限らず、個人事業主などの小規模なビジネスでも利用しやすいのが特徴です。

SBペイメントサービス

ソフトバンクグループのSBペイメントサービス株式会社が提供する、SBペイメントサービスのオンライン決済システム。

オンライン決済はもちろん実店舗の決済にも対応し、決済方法はクレジットカード決済やキャリア決済をはじめ40種類以上の豊富な決済方法に対応しています。

本人認証サービス・クレジットカード決済の不正利用検知など、セキュリティサービスも充実し、ユーザーが安心してオンライン決済を利用できる環境を提供しています。

PayPayオンライン決済

5,700万人を超える幅広い層のユーザーに利用されているPayPayオンライン決済。

ECサイトの決済では、購入画面でPayPayを選択するとアプリが起動し、最短ワンタップで決済が完了します。

クレジットカード番号などの面倒な入力が不要なので、カゴ落ち防止で売上アップにもつなげられるでしょう。

また、不正取引を未然に防ぐため、テクノロジーや専任スタッフを導入して利用状況を24時間監視しています。

さらに万が一、不正取引が発生した場合は、被害の全額をPayPayが負担してくれるため安心です。

楽天ペイ(オンライン決済)

約1億人の楽天会員が、楽天以外のECサイトでも楽天IDで簡単に決済できる楽天ペイ(オンライン決済)。

楽天IDに登録しているクレジットカードを利用して決済がおこなえるほか、決済時に楽天ポイントを獲得・利用できます。

また、楽天ポイントを活用した各種キャンペーンや割引クーポンの発行、楽天ペイ(オンライン決済)を利用している楽天会員に向けたメールマガジンの発行など、マーケティング支援サービスが充実しているのも特徴です。

Square(スクエア)

クレジットカード決済をはじめ電子マネー決済、QRコード決済などのさまざまな決済方法に対応したオンライン決済システムであるSquare。

実店舗向けのSquareターミナル、Squareスタンドなど専用の決済端末を利用すれば、実店舗とECサイトの商品情報が同期され、在庫・売上・顧客情報を一元管理できます。

また、ECサイト用のテンプレートが用意されており、初心者でも簡単にECサイトを構築できるのも特徴です。

Paidy(ペイディ)

クレジットカードなどを使わずスマートフォンだけで後払い決済を可能にするのが、Paidyのオンライン決済システムです。

Paidyを利用すると、クレジットカードを持っていないユーザーも面倒な手続きなくスムーズに決済できるため、カゴ落ちや離脱を減らして売上増加が期待できるでしょう。

Stripe(ストライプ)

構築済みの決済ページとAPIを使用して、簡単に決済機能を構築できるStripeのオンライン決済システム。

ECサイト、月額課金のサブスクリプションビジネスなど、あらゆるビジネスのスタイルに対応した決済方法を提供しています。

また、135種類以上の通貨と支払い方法に対応しているため、グローバルに展開するビジネスの立ち上げに最適です。

さらに、数百万のビジネスから得た豊富なデータを使用した機械学習によって、不正取引を正確に検出してブロックするため、万全のセキュリティで安心して利用できます。

STORES請求書決済

オンライン上で簡単に決済用の請求書ページを作成できるのが、STORES請求書決済の特徴です。

作成した請求書ページのURLをユーザーに送信し、ユーザーは受け取ったURLから請求書ページにアクセスしてWebで決済を完結できます。

請求書ページは多言語に対応しており、請求書をひとつ作成すれば自動的に多言語に対応したページが生成されます。

また、デザインのカスタマイズもできるため、自社サイトや店舗のイメージに合ったページ作りが可能です。

自社ビジネスに合った決済システムを選んで売上アップを!

オンライン決済システムにはさまざまなサービスや導入方法があります。

そのため、利用するサービスや導入方法を決めるためには着目すべきポイントが多く、難しいと感じるかもしれません。

しかし、自社にとって最適な方法を選択できれば、売上が大きく伸びることも期待できます。

決済システムの導入をきっかけに自社ビジネスを成長させられるよう、本記事の内容を参考にしていただけると幸いです。

WaGAZINE読者さま限定!

システム開発ハンドブック

ECサイトでの売上増を目指している方、